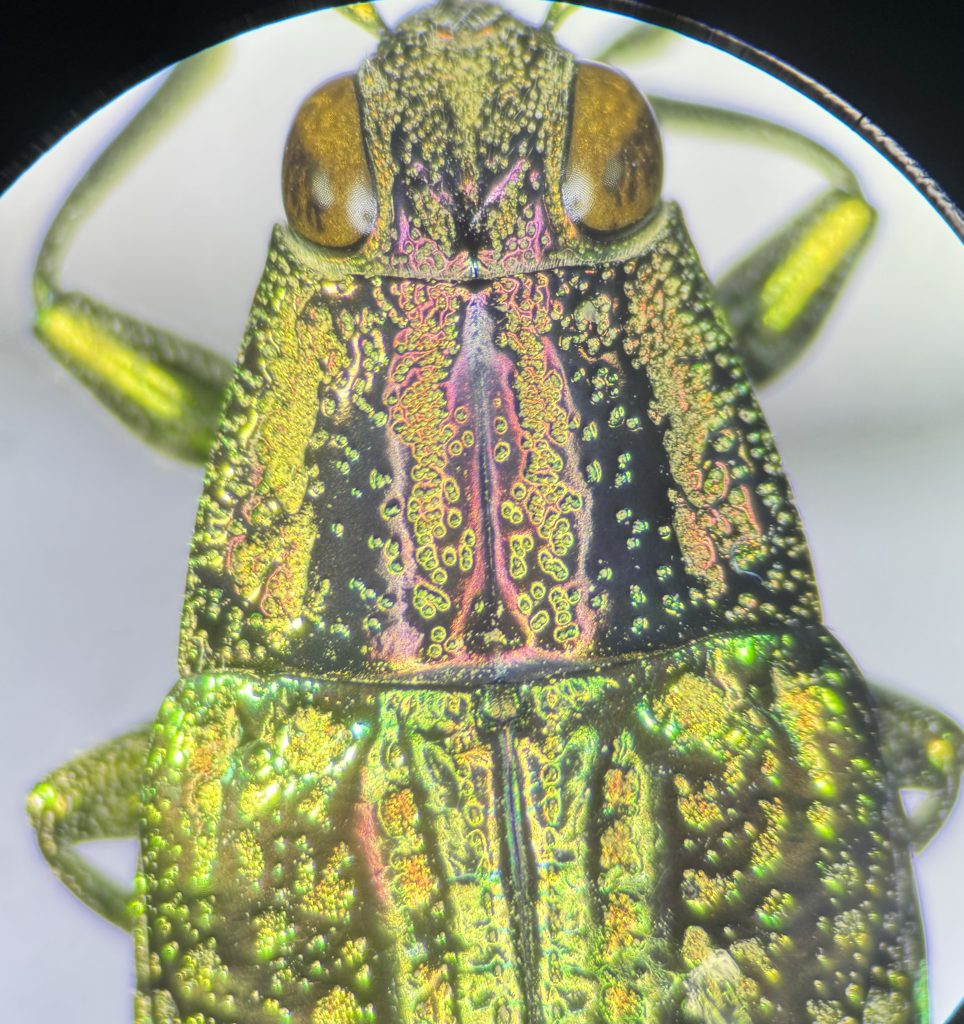

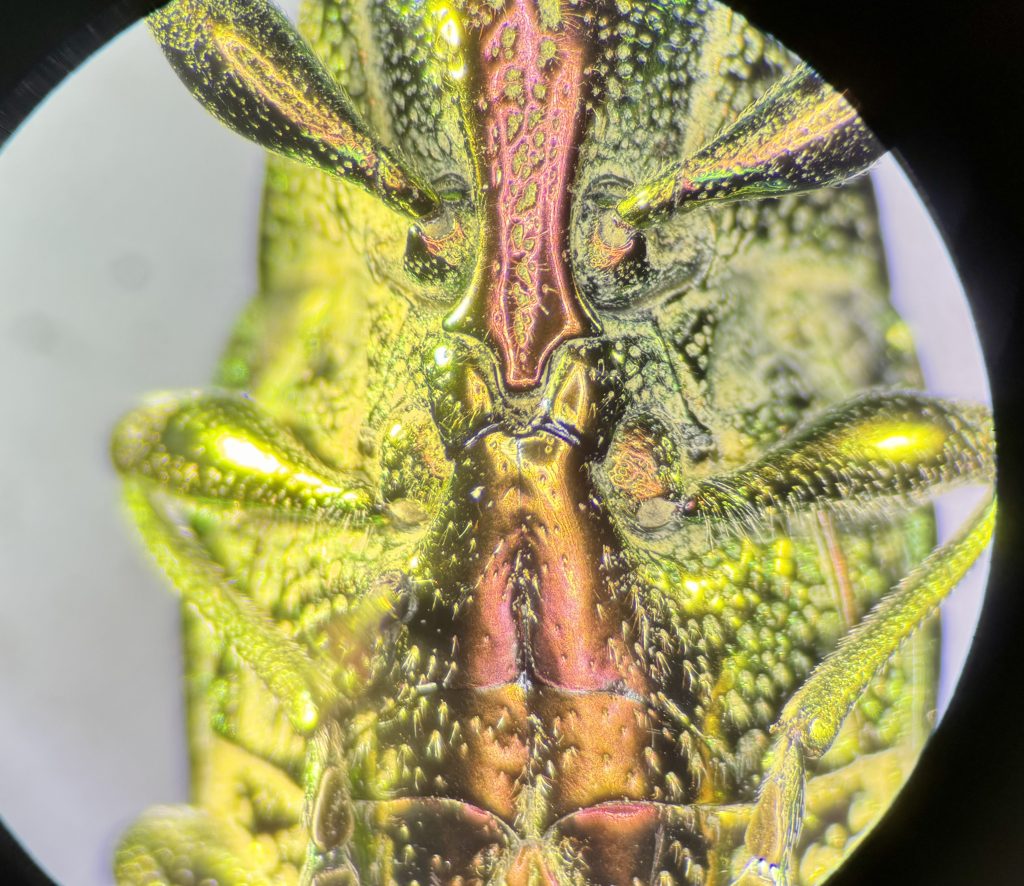

昨年、学校で採集したアオマダラタマムシ(Nipponobuprestis amabilis)さんを、顕微鏡で観察しました!

きれい〜〜〜〜〜〜!!!!!!!

宝石です。

この、頭部と胸部の地色が紫色っていうのがいいんですよね〜。渋い。

遠くから見ると、緑色に見えるんですけど、地色は実は紫色!

その上に、緑色の篆刻がたくさん!まるで葉緑体のよう。

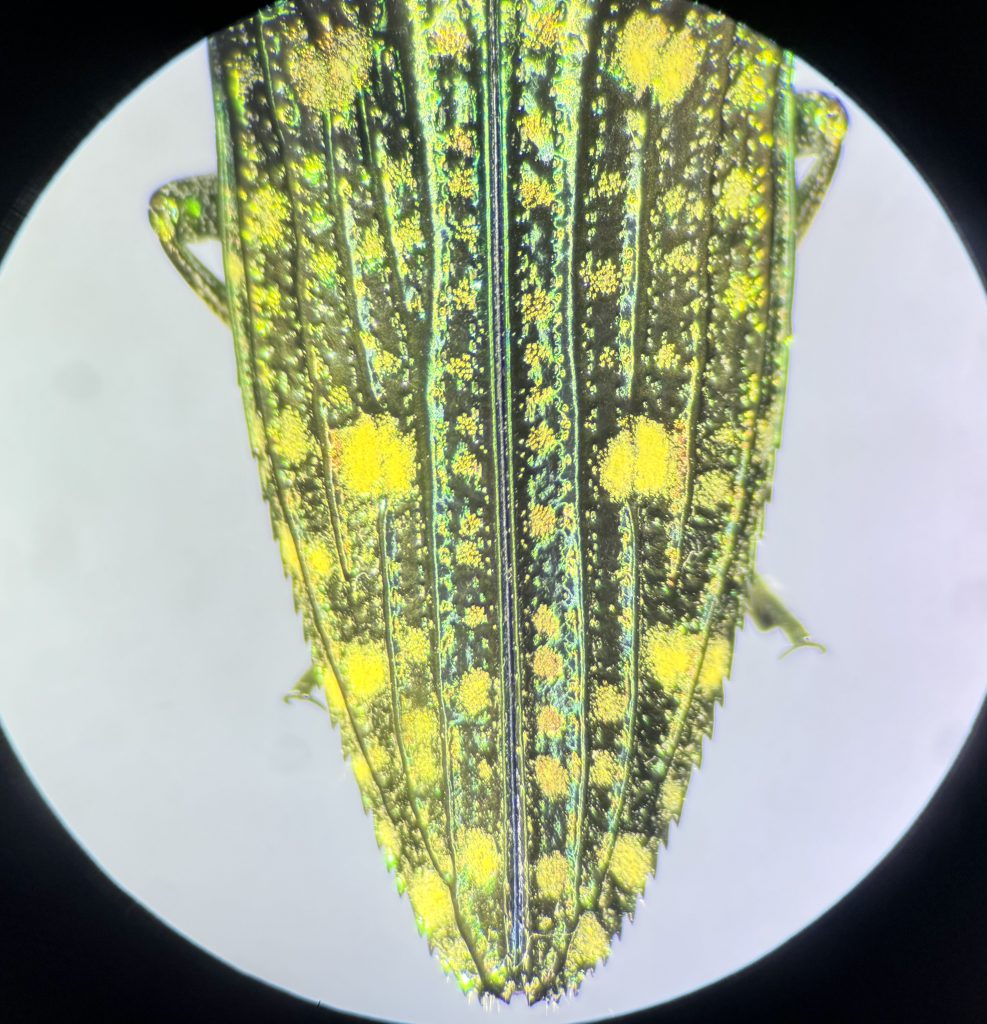

そんなアオマダラタマムシさん、上翅も素晴らしい。

緑色の神秘的な輝きの中に、ぽつぽつと咲き誇る鮮やかな黄色紋。

まるで、太陽光に照らされてキラキラと輝く草原の中に、明るく咲く幾つものタンポポの花々のようです!

この黄色は、タンポポの黄色というのがBESTでしょ!

よく見ると、小さなタンポポは、ところどころ左右非対称ですね。趣深いです。

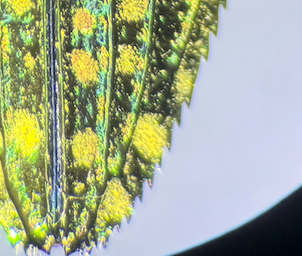

翅の後方の側縁を見てみましょう。

まるでノコギリの歯のような鋭いぎざぎざ。心に刺さるものがあります。

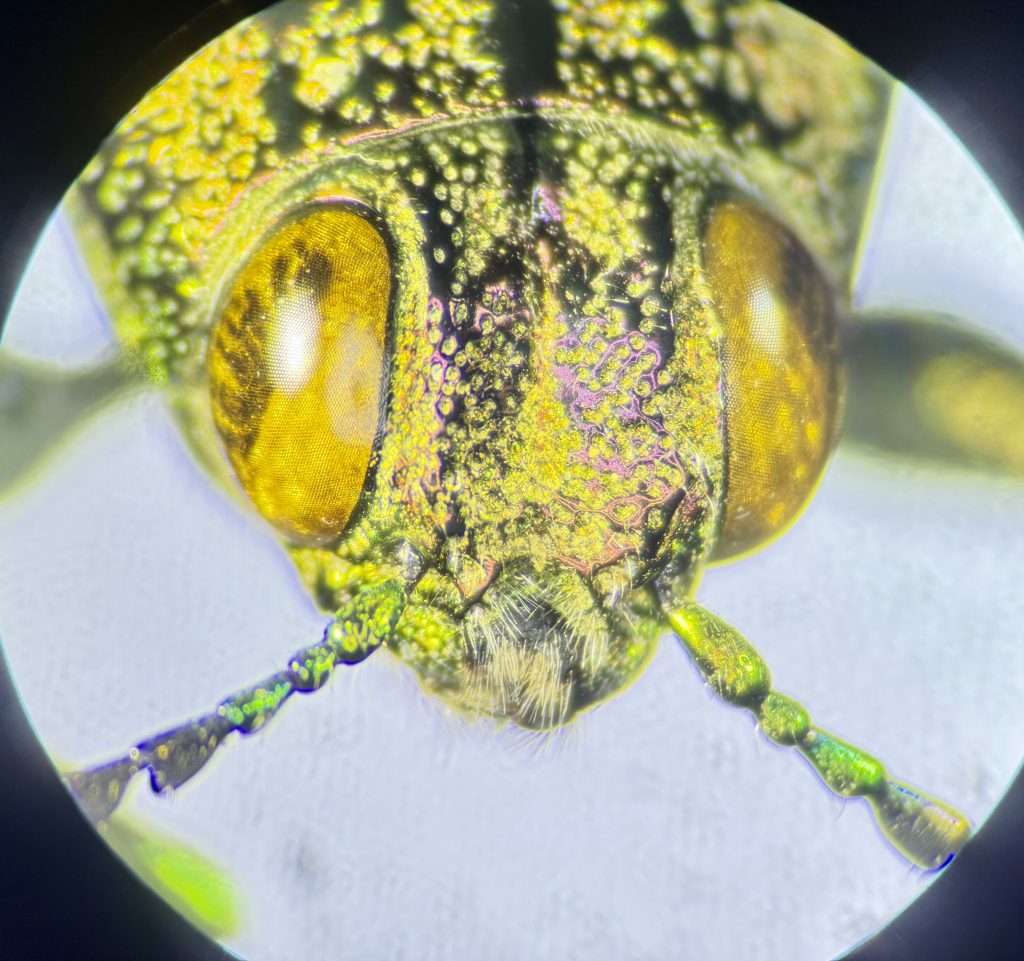

お次は顔。

まんまるなお顔とつぶらな瞳。惚れちゃいますね。

普通にモテると思います。

口のところに優しく生えた薄黄色の口ひげは、なんだか、ススキのようで風情があります。

もう一つ、チャームポイントは、触角!

触角第一節と第二節が黄緑色なのが綺麗なのはもちろんのこと、

触角第三節が、同じ緑色でも青みがかった緑色なのは筆舌に尽くし難い美しさです。

そして、第四節からは急に暗い色になります。黒色にも見えるのですが、よく見てみると、渋い藍色なんですね。

この、青緑色から突然の藍色への変化、このコントラスト、なんでこんなにも素晴らしいのか!!(語彙力低下)

じゃあ、お腹も見せてくださいね〜。

ま、ま、ま、ま、ま、まぶしい。

見てください! 上の写真中央より少し上、独特な形をした紫色の突起が上から伸びてきています!これは前胸腹板突起というものですね。

なんか、刀剣類のような、鎧のような、目をくらますほどの輝きようです!

皆さんも、タマムシを見つけたら、じっくり観察してみてください!

.

ちなみに、アオマダラタマムシの近縁種にクロマダラタマムシという方もいるんですね。

こちらは、体色が上品で落ち着いた赤銅色。上翅に2対の陥凹紋がないことからも区別できるそうです。ただ、クロマダラタマムシは最近やや数が減ってきているそうです。

数が減っているのは残念なことです。

外に出るとき、探してみようっと。 (終)