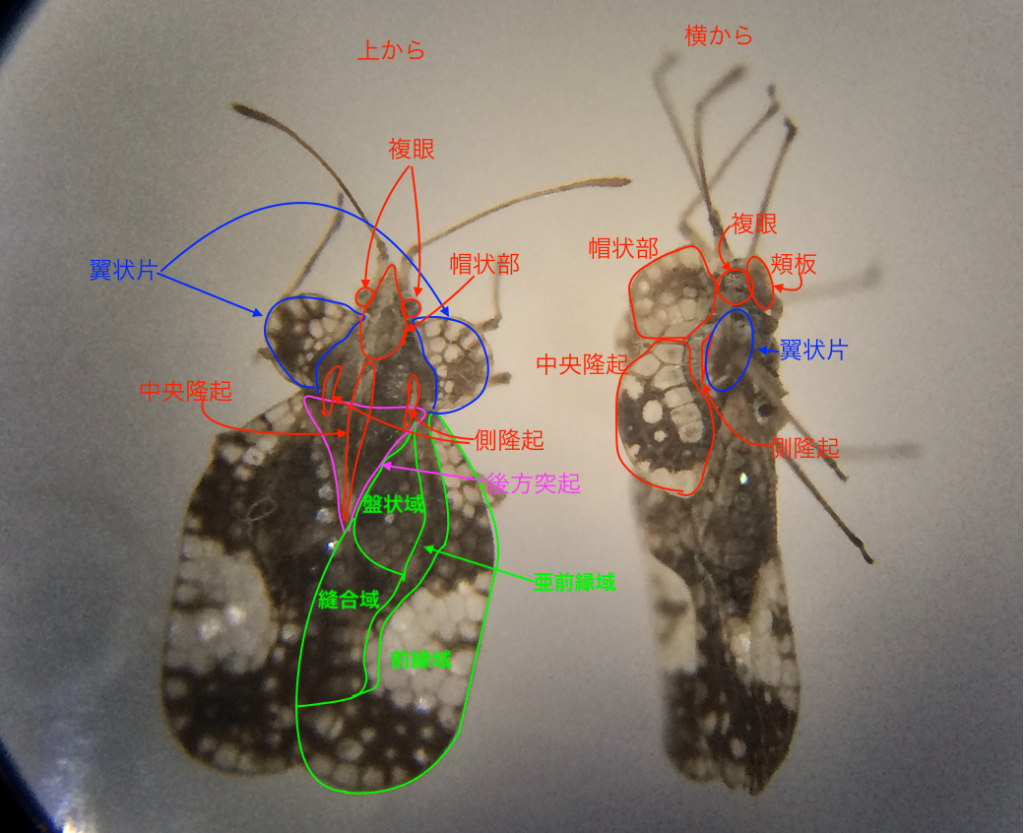

ヘリカメムシ科ヘリカメムシ亜科。学名:Leptoglossus occidentalis。

体長15〜20mmくらい。

…………………………………………………………………………………………………………..

外来種です。

北米大陸原産の種類で、2008年くらいから日本に侵入してきたみたいです。

僕も、このカメムシ、最近まで全くみたことなかったのに、2019年ころから見かけるようになりました。

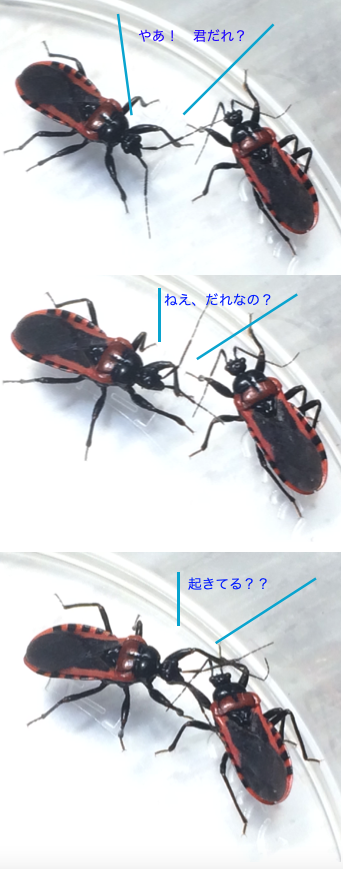

後脚がだいぶん特徴的ですね。

腿節の下面には とげとげが並んでる。

そして、何より、脛節の変な形!が気になる。

葉っぱ?みたいな形ですね。カッコイイ。

そして、白い斑点が一つ。

実は、同属に、アシビロヘリカメムシという、日本在来種がいるのですが、

その種類も似たような形の脚をしてます。

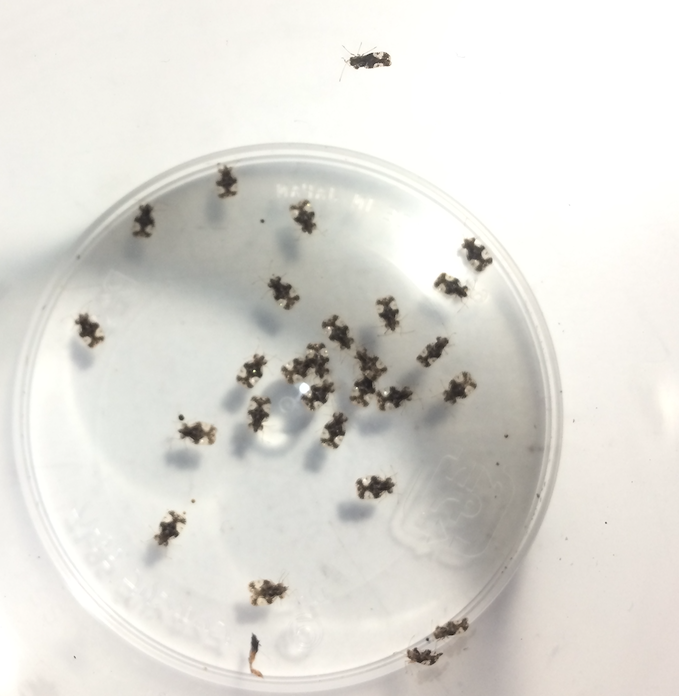

そして、背中の模様も興味深い。。

白い模様の部分を強調してみました(上写真)。

小文字の「h」のようにも見える。。

マツ「ヘリ(heri)」カメムシ の h ?

.

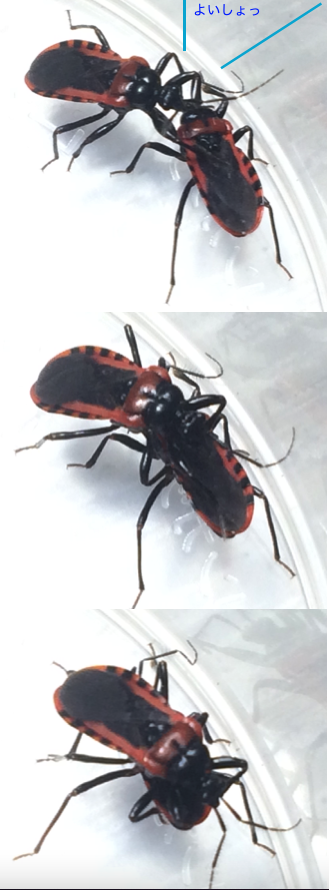

とはいえ、見た目は結構地味な、マツヘリカメムシさん。

でも、実は、、、

翅開くと、、

H・A・D・E

派 手 (終)