はい、初めての昆虫採集記ですね。

このカテゴリでは、特に心に残った昆虫採集の記録を書かせていただきます。

………………………………………………………………………………………………….

2021年4月3日のこと。。

階段を駆け降り、網を持ち、容器をポケットに入れる。

ドアを開け、家の外に出た。

青い空が広がっている。。

自分の家の田んぼの方に走っていく。しゃがみ込む。

急に変な出だしで始まったなぁ、、(笑)

「おぉ、いるね〜、いますね〜」

↑僕の口癖である。

さて、何がいるかというと、マダラメバエさんである。

ぼやけた写真、、。撮影に集中してると、逃げられちゃうのでね。。

とか思ってたら、無事、逃げられました(笑)

ま、気にせず突き進んでいく。

タンポポに、何かいるかなぁ。

ヒメハナバチさんがたくさんいる。。でも、前回採集したから、今回は採集しない。

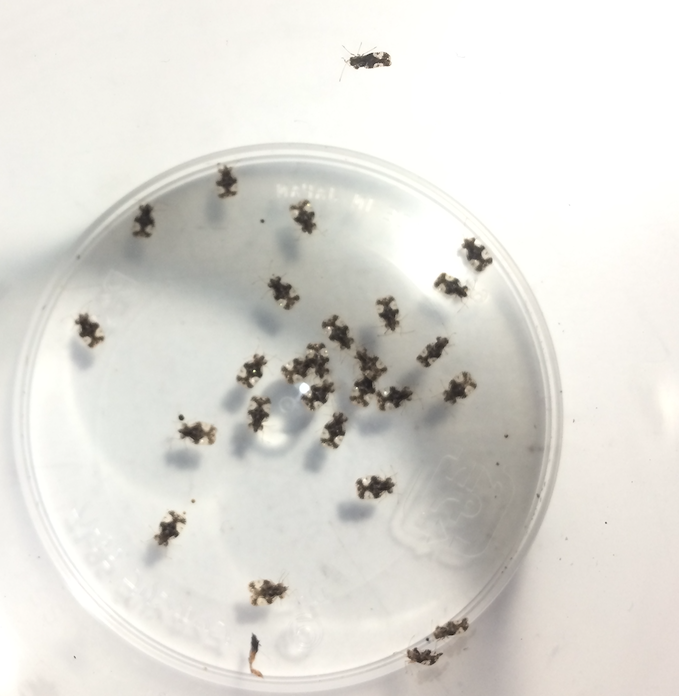

おぉ、ヌカカが結構いる。これは採集したいぞ。。

「あっ、逃げられた、。」「あっ、逃げられた、。」を繰り返して、ずいぶん時間が経ってから、やっとオスメス1組ずつ採集できた。意外と、素早い。

さらに進んでいく、。

ビロツリ(ビロードツリアブ)が毎年見られる場所に着きました。

今年は、まだ一匹も見ておりません。

と、、そこに、、

ビロツリみたいなハエが飛んできた!!

ん?ただのイエバエか、、って待てよ、なんか違和感あるぞぉ。

網をぎゅっと握る。こいつを逃したら、後で後悔するぞ。さぁっ、今だ!!

ビュン

入ったか??

おそるおそる網の中を見る。

いる。奴はいる。

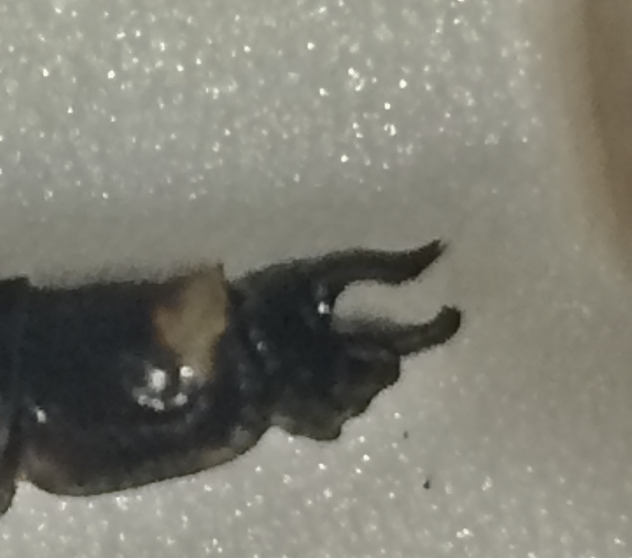

容器に入れて、確認する。おぉ、今年初のたきにーだぁああああ。

※たきにー:ヤドリバエ科の呼称

カッコイイよおおおおおおお。

次に、虫がたくさん来る、青いネットのところへ。

「いるね〜、いますね〜」

↑僕の口癖、再登場。

カワゲラが結構いるが、カワゲラは採集しない。

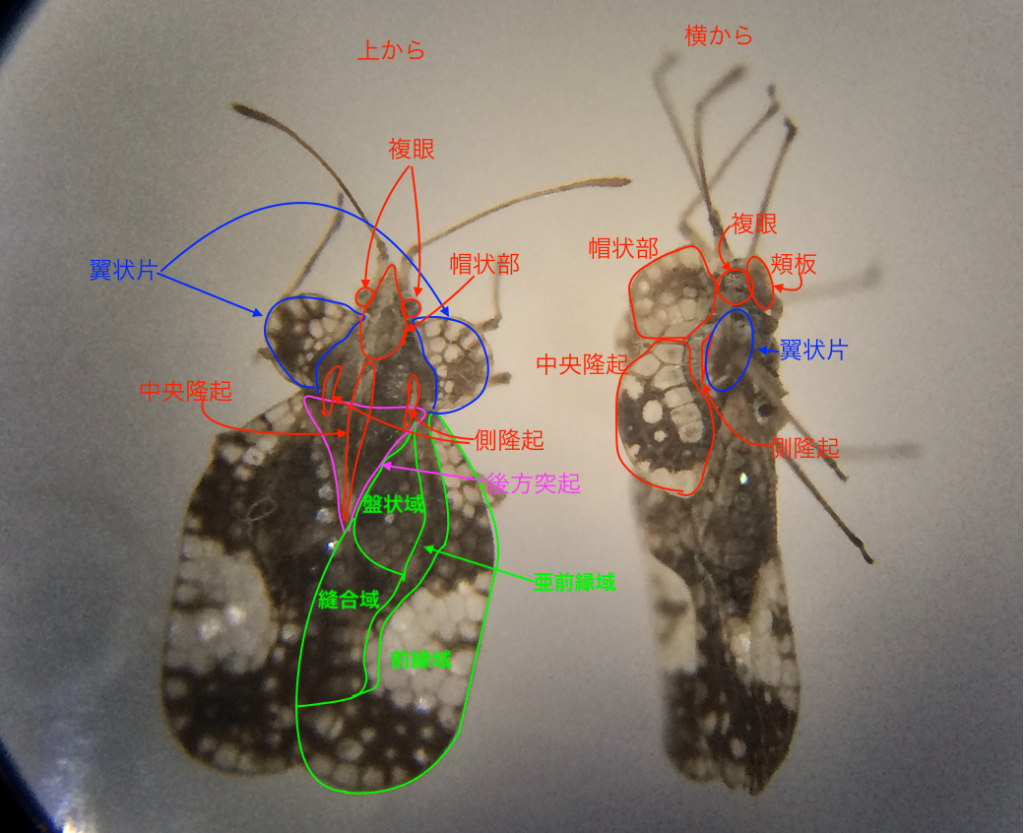

あっ、オドリバエだあ、。Anacrostichusじゃないかっ。

初めて、青いお腹のオドリバエを採集しました。

いい虫がたくさんいて、一人でガッツポーズしました。

その後は、

「おっ、いるね〜、いますね〜」て一人で呟きながら、

キクビアオアトキリゴミムシなどを採集し、、、家に帰りましたとさ。。