明日あたりから、またblog書こうかなあ。

毎日、勉強を頑張っておりまする。最近は、数学沼にハマりつつもある。。。

〜No insects, No life.〜

明日あたりから、またblog書こうかなあ。

毎日、勉強を頑張っておりまする。最近は、数学沼にハマりつつもある。。。

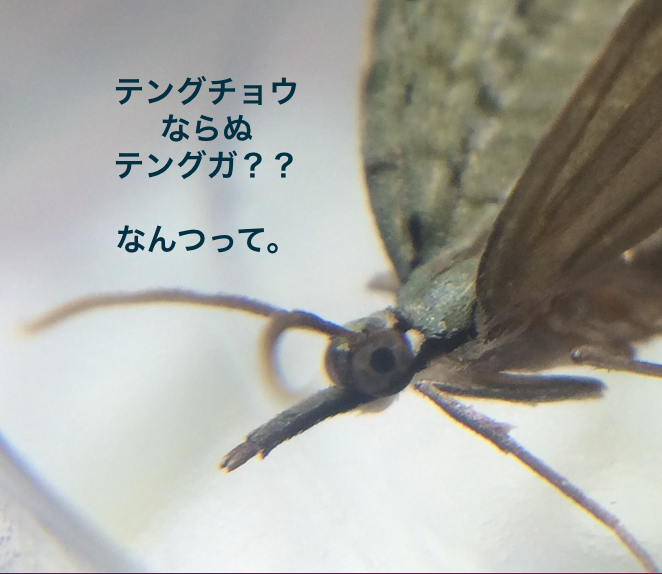

シャクガ科ナミシャク亜科。学名:Episteira nigrilinearia。開帳25mmくらい。

…………………………………………………………………………………………………..

結構 独特な見た目の蛾ですよね。。

まず、口が長いっ。

下唇鬚かな?

テングチョウと同じ感じかな。

真ん丸な目も、きゅーと 。

瞳みたいに黒い部分があるのも、不思議ですね。

いわゆる「偽瞳孔」というやつかな。。

偽瞳孔っていうと、カマキリが有名だけど、結構、色んな虫にありますよね。面白い。

あと、前脚もだいぶん個性的ですよね。脚、長いし細い。

触角もちょっと平べったい感じで、おもしろい。

つぎに、はね。

いい抹茶色ですねえ。あと、白い線が波打ってる感じになってて、それも美しいと思います。

.

あと、よく似た蛾に、マダラヒゲブトナミシャクという種類もいるので、

見てみたいです。

すみません、また、さいきん、こうしんできてませんでした。

ちょいと いそがしくて。。

あしたから、またこうしんしようかなあ、とおもっています。

シマバエ科。体長2〜3mm。

…………………………………………………………………………………………………………………

この虫、何者だと思いますか?

甲虫? カメムシ?

いや、違うんです。

ハエなんです。

翅が、腰の部分で折り曲げられてるんですよね。

なので、まるで、甲虫やカスミカメの仲間のように見えるんです。

さらに、ものすごく小さいんですよ。2〜3mm。

かなり奇抜で個性的な見た目ですよね。

(日本には、同じような見た目のSteganopsis dichroaという種類もいる)

お顔もカッコイイですよ。

口の上、複眼の下のところに、左右一対の黒い斑点があるのが、とっても好きです。

あと、口の部分に、ぴょこんと飛び出た、左右一対の細長い部位がありますね。

これは、palpusという部位です。

この部分もカッコイイと思います。

最後に、、ごくんごくんと水を飲む様子。

ヘリカメムシ科ヘリカメムシ亜科。学名:Leptoglossus occidentalis。

体長15〜20mmくらい。

…………………………………………………………………………………………………………..

外来種です。

北米大陸原産の種類で、2008年くらいから日本に侵入してきたみたいです。

僕も、このカメムシ、最近まで全くみたことなかったのに、2019年ころから見かけるようになりました。

後脚がだいぶん特徴的ですね。

腿節の下面には とげとげが並んでる。

そして、何より、脛節の変な形!が気になる。

葉っぱ?みたいな形ですね。カッコイイ。

そして、白い斑点が一つ。

実は、同属に、アシビロヘリカメムシという、日本在来種がいるのですが、

その種類も似たような形の脚をしてます。

そして、背中の模様も興味深い。。

白い模様の部分を強調してみました(上写真)。

小文字の「h」のようにも見える。。

マツ「ヘリ(heri)」カメムシ の h ?

.

とはいえ、見た目は結構地味な、マツヘリカメムシさん。

でも、実は、、、

翅開くと、、

H・A・D・E

派 手 (終)

ハキリバチ科。学名:Megachile willughbiella sumizome。体長10〜15mmくらい。

…………………………………………………………………………………………………………………………….

お久しぶりです。

今回は、ハキリバチさんです。

僕は、小学生の頃から、ハキリバチが大好きなんですよ。

だってこんなに可愛いんだから。。

大きくて真ん丸い目。。ふさふさと生えた白い毛。。そして、若干開いたままの大顎。。たまりませんっ!

僕のTwitterアカウントのユーザー名が、「@HaKiRiN4」なのも、ハキリバチが大好きだからなんです。

そして、今回は、「スミゾメハキリバチ」。

以前は、 このハチのオスを「ムナカタハキリバチ」、メスを「スミゾメハキリバチ」という風に呼んでいて、オスとメスを別種とみなしていたのですが、

数年前に、同種であることが判明して、呼び名が「ムナカタハキリバチ」にまとめられました。そして、その亜種が、「スミゾメハキリバチ」とされました。

具体的には、

北海道に生息するのが 基亜種ムナカタハキリバチで、本州〜九州に生息する亜種がスミゾメハキリバチです。

そして、この、ムナカタハキリバチとスミゾメハキリバチ、実は、オスでは区別不可能なんです。ただ、メスは一瞬で区別可能です。

というのも、

ムナカタハキリバチ(北海道)は、メスの体毛が茶色である一方で、

スミゾメハキリバチ(本州〜九州)は、メスの体毛が黒いんです。

まさに「墨染め」といった感じで、真っ黒い体をしています。

(メスの写真は撮ったことないので、、すみません。 ホントに真っ黒な体なんです。)

ということで、次は、オスの説明をしていきます。

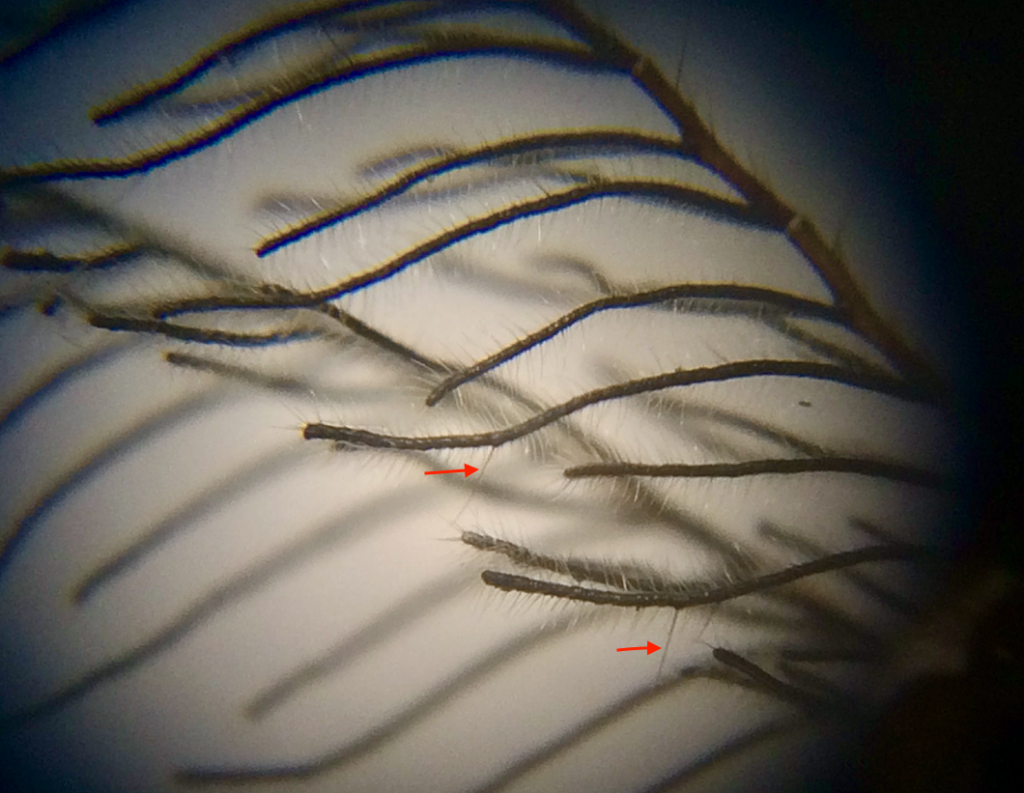

前脚に注目!

なんか綿毛みたいになってる。。

こんな特徴を持つハキリバチは、他に、ヤマトハキリバチとフルカワフトハキリバチしかいません。

フルカワフトハキリバチの場合は、この毛の先端が黒くなっているので、区別できます。

また、ヤマトハキリバチの場合は、脛節がここまで扁平にはならないので、区別できます。

なんのために、こんな綿毛みたいなものを脚に着けてるのか。。。不思議です。。

では、また。

お久しぶりです。

模試があったりとか、色々、、忙しくて、、長らくblogを更新してませんでした。

月曜あたりから、また再開しようと思います。

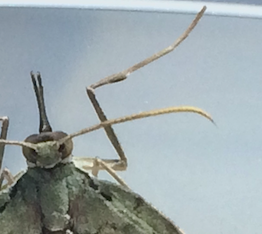

ガガンボ科クシヒゲガガンボ亜科。学名:Pselliophora isshikii。

体長15〜17mmくらい。

………………………………………………………………………………………………………………….

ものすんごいですね〜。

「地球外生命体か、お前は!」って言いたくなるほどの 珍奇な形をした触角。

拡大すると、、、

ううん、、拡大すればするほど、珍奇に見えてくるうう。。

なんで、こんな形なんだ??

実は、こんな触角を持っているのは、オスだけで、

メスは、通常の 細い糸状の触角を持っています。

多分、オスがメスの匂いを遠くからでもキャッチできるように、こんな形になってるんでしょうね。。スゴイ。

名前は、「 櫛 髭 」ってなってるけど、

櫛ともなんか違うような。。

遠くから見ると、エノコログサとかにも見えるような。。いや、なんか違うんだよな。

まあ、それはさておき、、、

触角をさらに拡大してみましょう!

どんっ!

触角にたくさんの白い毛が生えてますねー!

そして、気になるのは、ところどころに生えている、長い黒色の毛。

ここの毛に、センサー的な役割でもあるんでしょうか?

電子顕微鏡とかを使って、この部分を見たら、面白い特殊な構造が見えるのかもしれないですね。気になります。

そして、さーらーに、拡大。

短い毛の中に、長い毛が生えているのが、はっきりと見えますね。。

あとは、顔を拡大ーっ。

か、、、か、、、かわいい、、、。😅

口の部分が、なんか、伸びてて、特殊な形だっ!

あと、目が 真っ黒で 大きい! 後頭部の毛が 睫毛みたいに見える!

キリンにちょっと似てるような気もしてきた。

.

体の細かい部位を、こうやって、拡大してみると、いろんな発見があって、面白いですね!

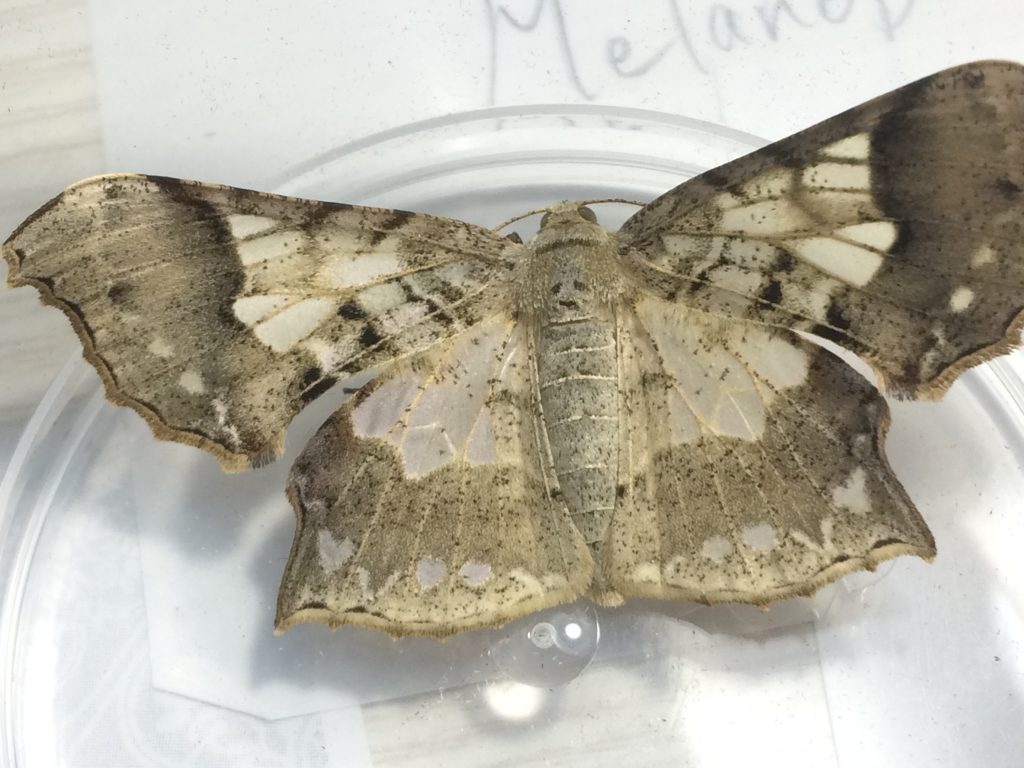

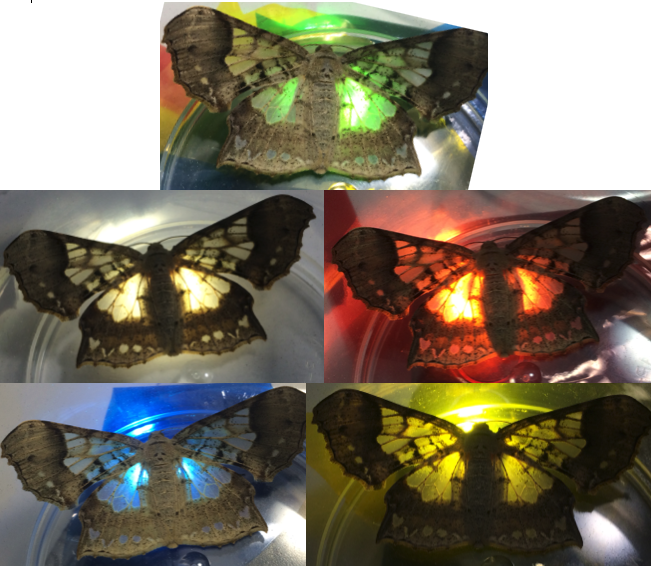

シャクガ科エダシャク亜科。学名:Krananda semihyalina 。

開張40〜45mmくらい。

……………………………………………………………………………………………………………..

今回も、シャクガさん。

翅に、透けてる部分があるんです! すごい!

下から 様々な色の光を当てると、透けてる部分だけが その色に光る。素敵。

てか、そもそも、なんで透けてる部分があるんでしょう。

敵に見つけられないようにするためでしょうか?

ただ、透けている、と言っても、

若干白みがかっていますね。さらに、ゴマをふりかけたみたいに、所々 黒い鱗粉があります。とても面白いと思います。

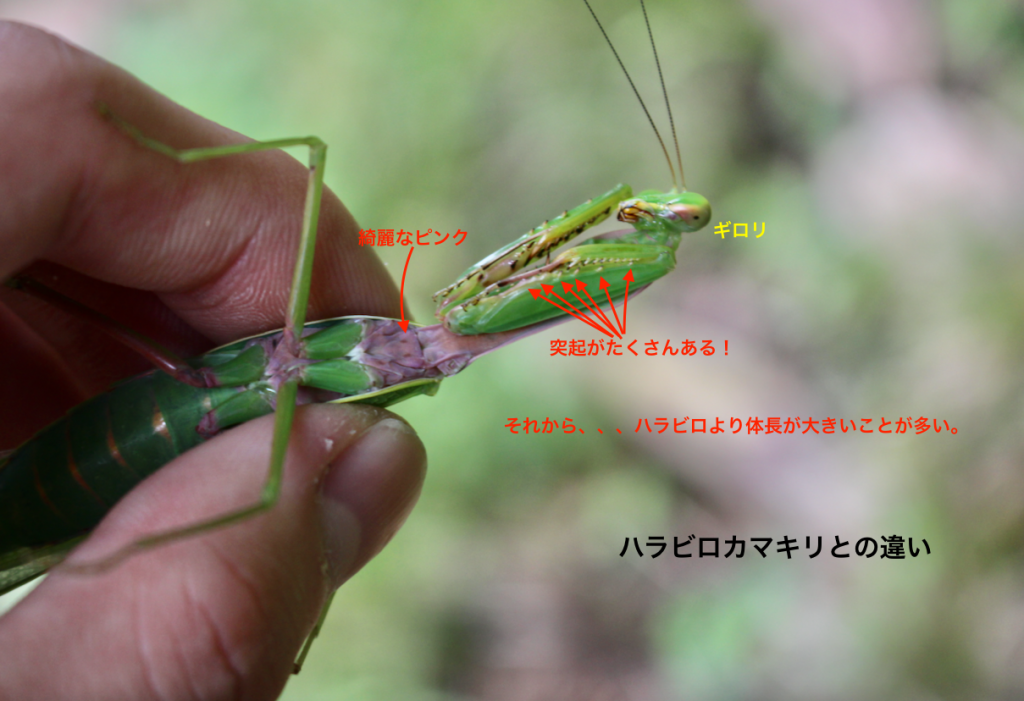

カマキリ科カマキリ亜科。体長:65〜85mmくらい。学名:Hierodula sp.

2010年に福井県で初めて確認されたのち、そこら中でたくさんの個体が確認されてきている外来種のカマキリさん。

(その後、2000年ごろにも見つかっていたことが判明しています)

本来の生息地は、中国南部とされています。

輸入された竹箒から、日本国内に侵入してきたのではないか、と考えられています。

外来種というのは、侵入先の国に、自分の敵となるものがまだそんなにいないので、どんどん増えていってしまうんです。

日本に昔から生息する生物たちは、「食うー食われる」の関係で、複雑に絡み合って、生態系は安定しています。

でも、急に そこに、今まで日本にいなかった種類が現れたら、、

まだ、その外来種とは「食うー食われる」の関係が構築されていないから、生態系は混乱する。

だから、外来種は深刻な問題です。

もともと生息していた場所では、生態系内でそんなに力を持っていなかったり、個体数が少なかったりしたとしても、

他の地域に入った途端に、個体数が急増したり、生態系内で力を持ってしまう。

それが 在来種の減少につながってしまいます。

カマキリは何も悪くないんですけどね^^;

彼らを日本に持ち込んでしまった人間の責任ですよね。