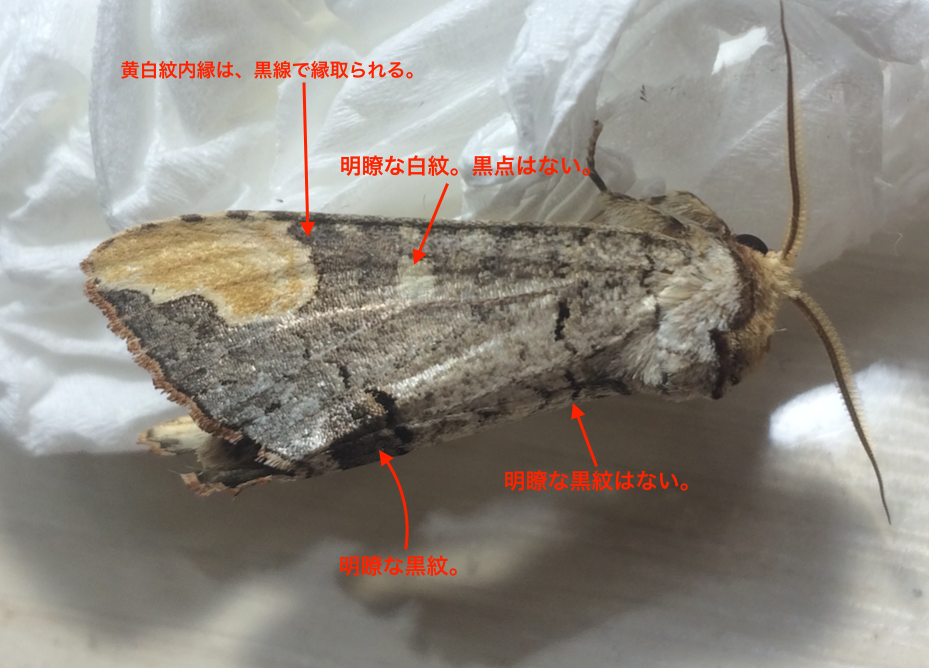

シャチホコガ科。学名:Phalera angustipennis。

開張50〜70mmほど。

………………………………………………………………………………………………………………..

お久しぶりです。虫キョロリスです。

ものすごい寒いです。40cmくらい雪積もりましたかね?

昨日、雪を見に、ちょっとだけ外に出てみたんですけど、ものすんごい寒かったので、すぐ家の中に入りましたよ😅

そいで、その後は、一日中、頭痛に悩まされました^^;

(僕は、頭痛持ちで、急に暑いところとか寒いところとか行くと、いつも頭が痛くなるんですよね。。)

ま、でも、今日は、もう頭痛くないです。体調はGOOOOOD!です👍

てなわけで、、本題に移ります。

こちらは、木の枝ですね。はい。

。

。

。

。

。

木の枝じゃないんですよ。蛾なんです。

いや、お前、木の枝だろ、どう見ても。って思うんですけどね。。

蛾なんです。

翅の色合いといい、質感といい、あと、胸部前方と翅先端の色といい、

へし折られた後の木の枝にそおっくり。

すんごいですねえぇ。すんごいです。

どうやって、こうなるの??

.

虫さん自体が、「俺は木の枝になるんだぞ」という意志を持って、木の枝を真似てるわけではないんですよね。

進化の過程で、木の枝みたいな特徴を持った個体が、偶生まれて、それが、自然界での生存に適したがために、自然淘汰されて、そのような特徴を持った個体が増えた。

それって、10年や100年やそこらで、起きることではなくって、

何万年、何十万年か、それ以上の時間をかけて、そうなっていったわけですよね。

ほんとに。それ考えると、自然ってとてつもなく雄大だな、荘厳だな。って思うんです。

それと比べたら、一人の人間ってのは、なんか、ちっぽけな存在だなって、そう思います。

我々人間が、自分達の利益だけを考えて、自然の多様性を蹂躙するような生活を送っているのは、とんでもなく、あほうなことに思えてならんのです。

我々人間は、あくまで自然の一部たる存在であって、

他生物の生活を侵害するような生活はもうやめねばならぬ。多生物ともっと触れ合い、自然を理解しようとする心持ちを持つ必要がある。

そう思ったりするものです。

.

なんか、スケールのおっきな話になっちゃった😅

ムクツマキシャチホコの話してたつもりが。。いつの間に ^^;

お詫びに、ムクツマキシャチホコの特徴を、最後に、載せておきまする😁