↓見たい部位をクリックしてください!

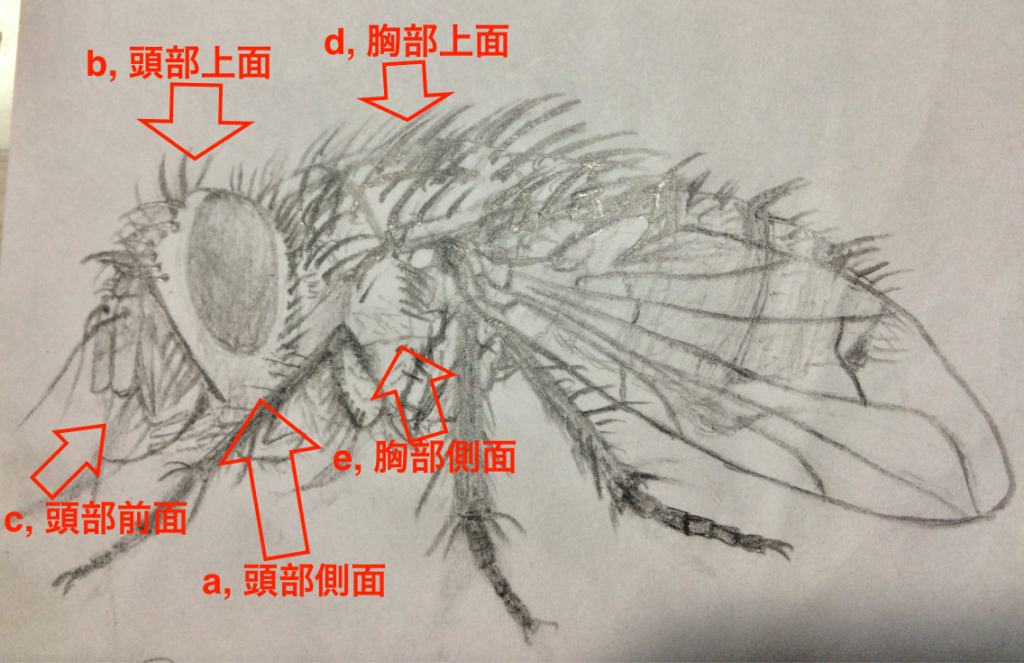

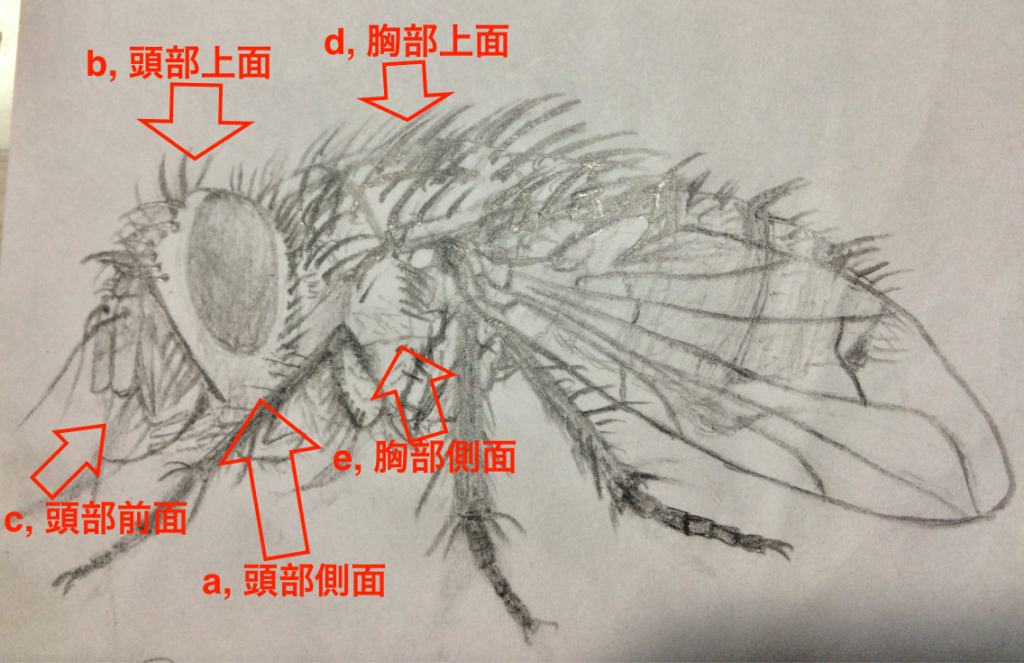

a, 頭部側面の形態 b, 頭部上面の形態 c, 頭部前面の形態

……………………………………………………………………………………………………

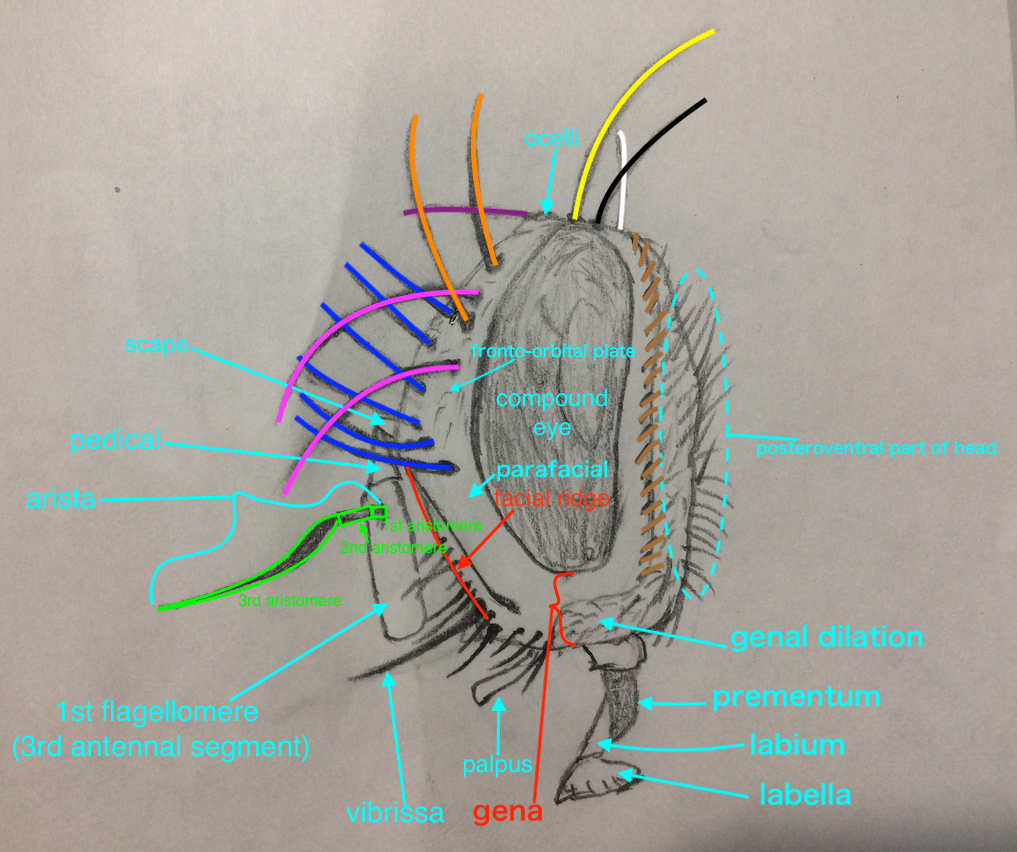

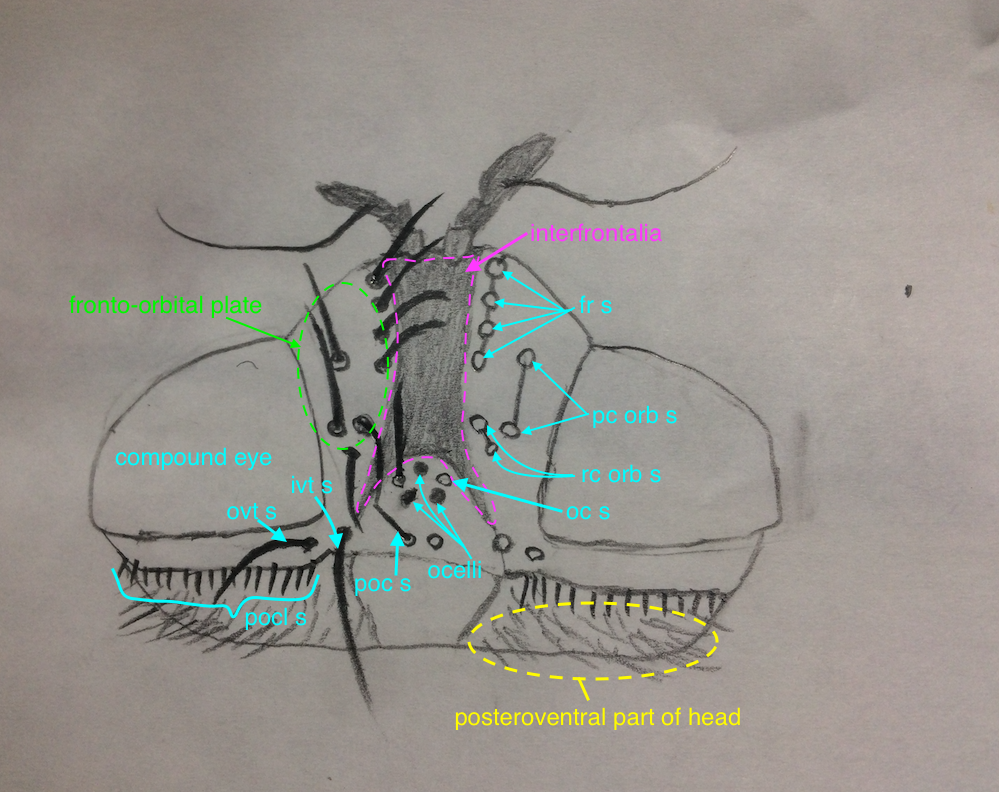

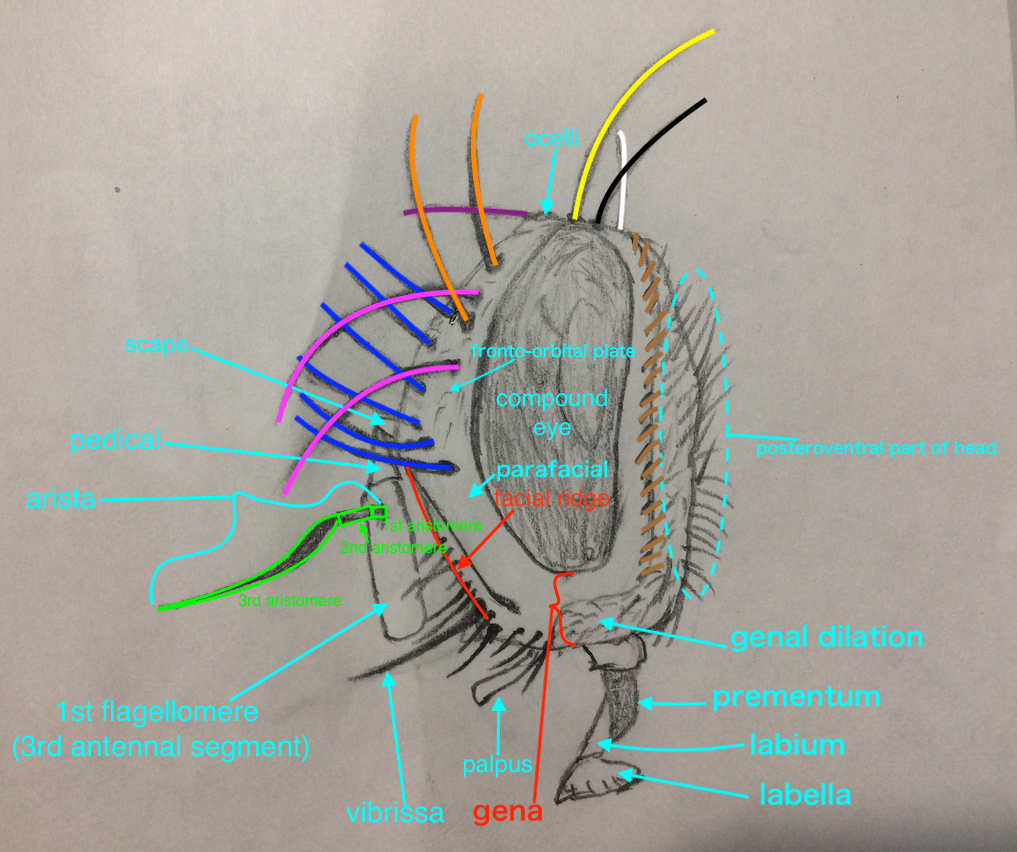

a, 頭部側面

<剛毛の名称>

青色:fr s(frontal setae)

紫色:pc orb s (proclinate orbital setae) ※proclinate:前傾した

橙色:rc orb s(reclinate orbital setae) ※reclinate:後傾した

濃紫色:oc s(ocellar setae)

黄色:i vt s(inner vertical setae)

黒色:o vt s(outer vertical setae)

白色:poc s(postocellar setae)

茶色:pocl s(post ocular setae)

※これらの剛毛の本数は、種類によって様々です。

※種類によっては、inner vertical setaeの後ろにpostvertical setaeがあったり、fr sとorb sが同一直線上にあり境界がわかりにくかったりすることもあります。

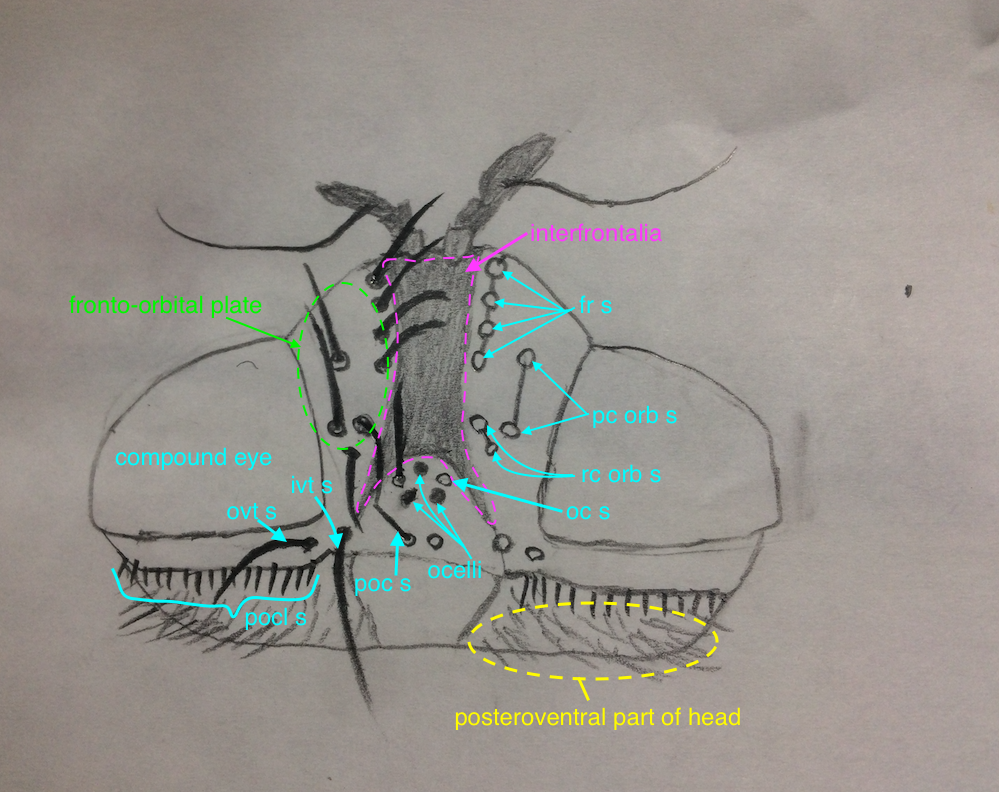

b, 頭部上面

見やすいように、右半分は、剛毛のソケットのみを書いています。

見やすいように、右半分は、剛毛のソケットのみを書いています。

.

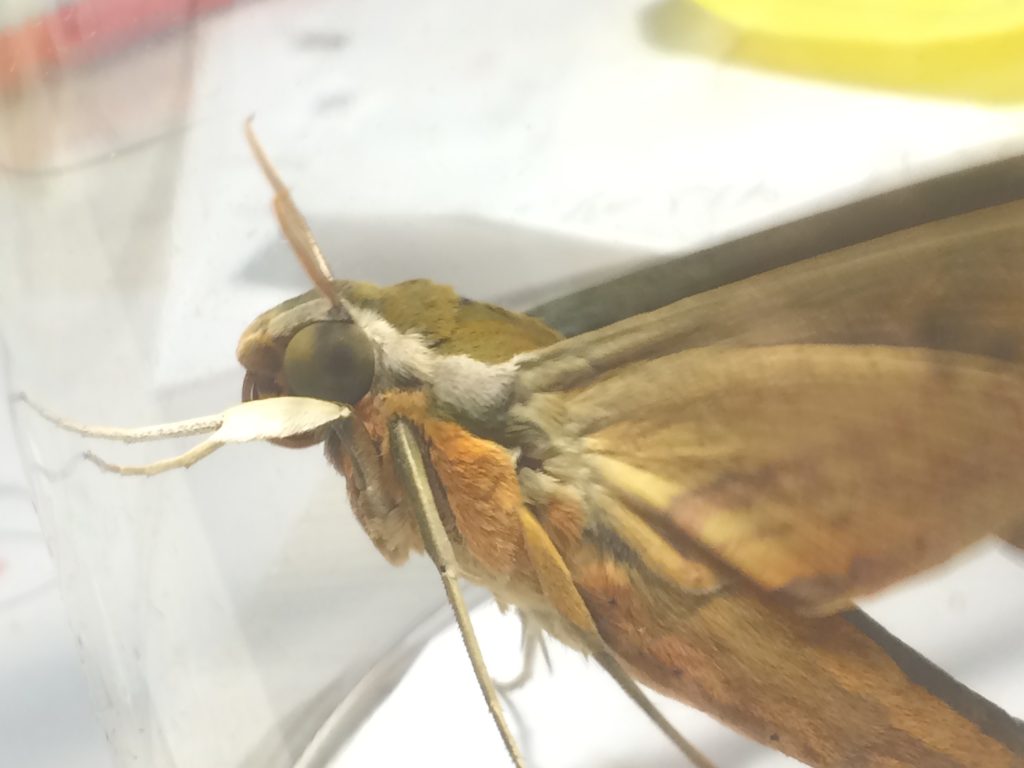

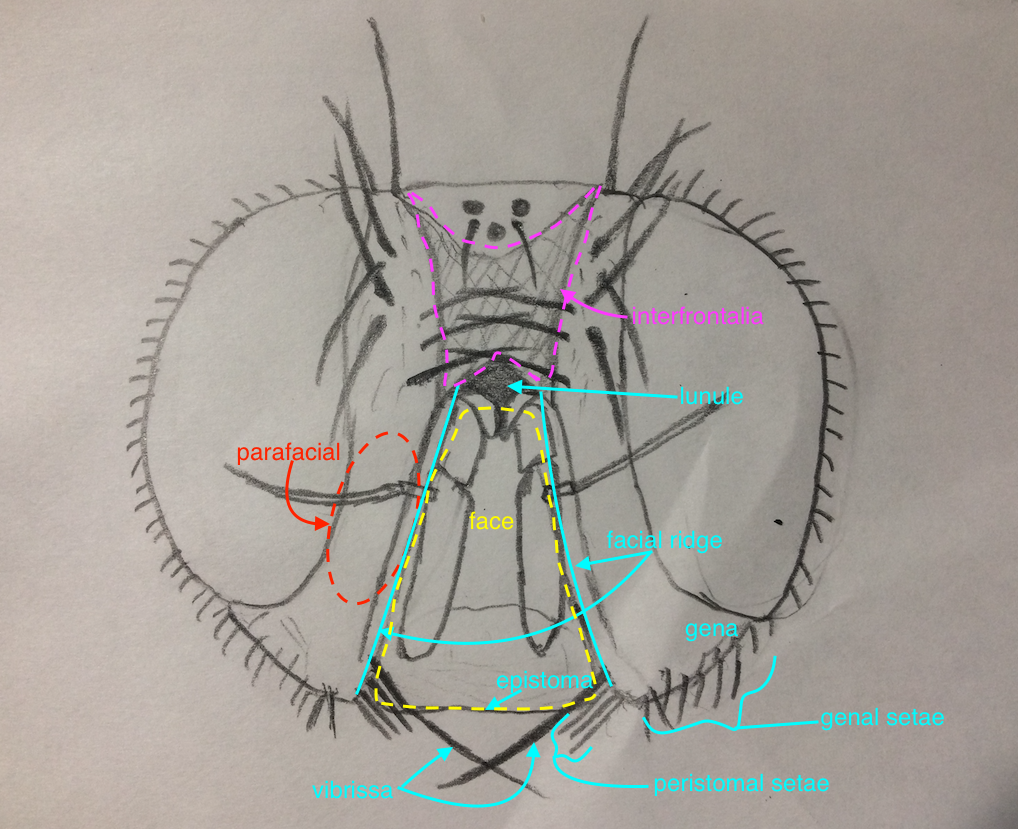

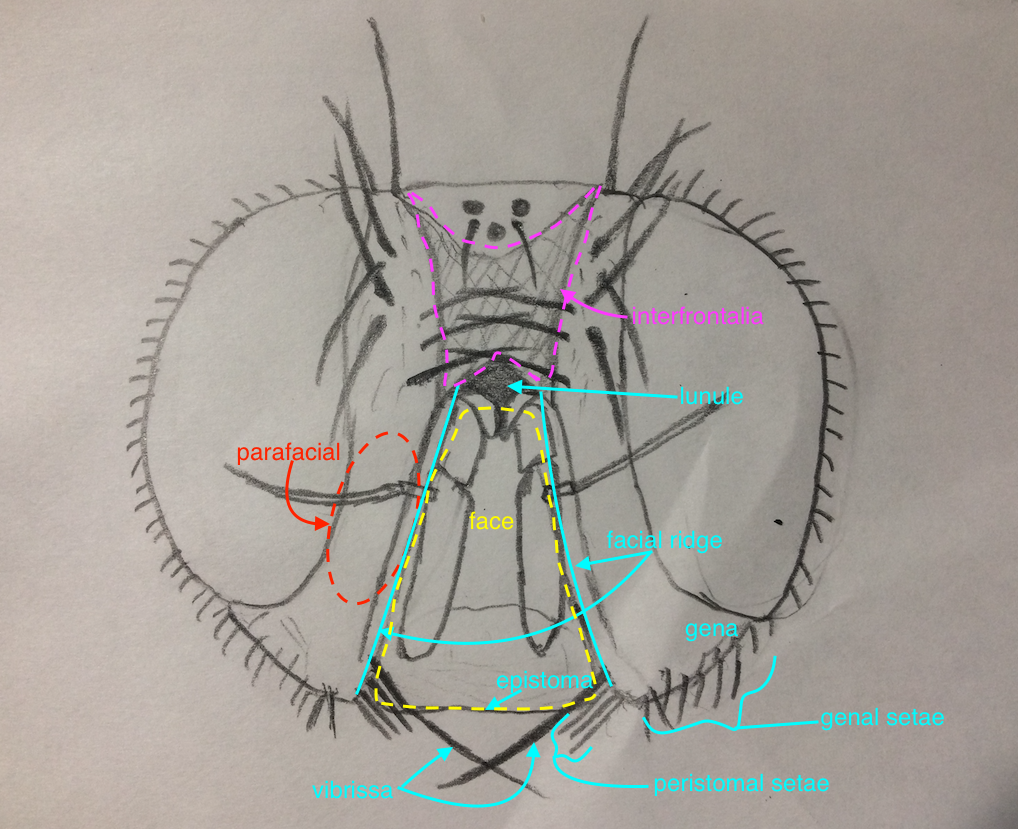

c, 頭部前面

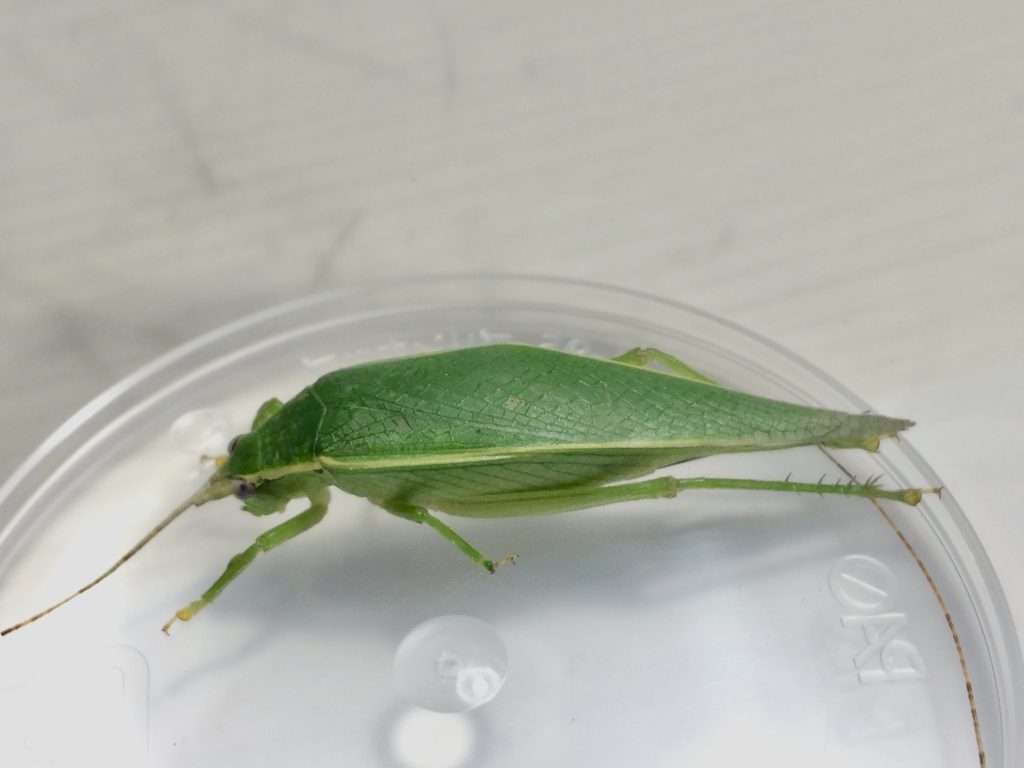

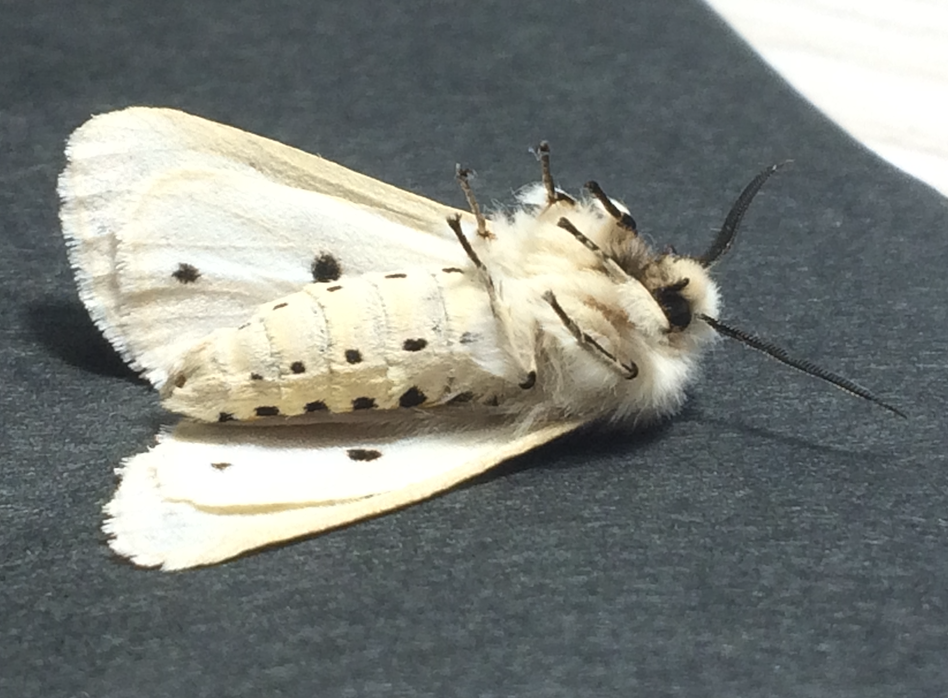

抱き枕にしたいくらい(笑)

抱き枕にしたいくらい(笑)