2021.6.11撮影

2021.6.11撮影

ヤンマ科。体長70〜80mmくらい。学名:Anax nigrofasciatus。

……………………………………………………………………………………………………….

はいっ! 久しぶりの投稿ですねっ!

ちょっとテストとかあって勉強で忙しくて。。

今日は、クロスジギンヤンマさんについてです!

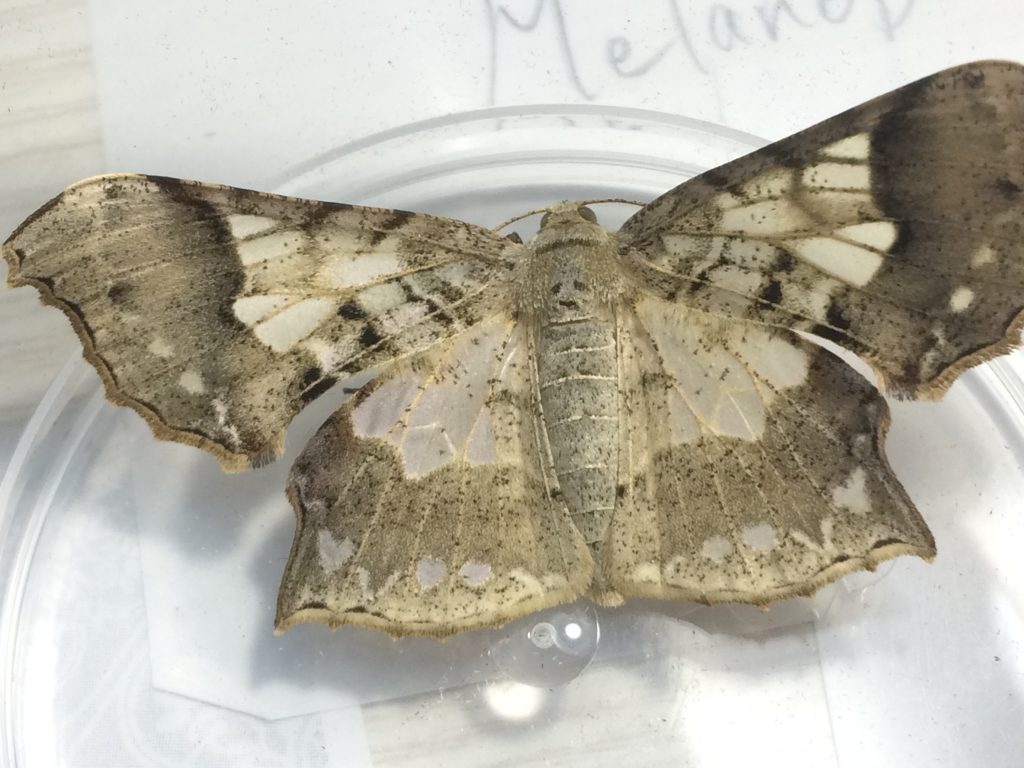

やはり、ヤンマのカッコ良さは、胸部からよく伝わってきますねぇ〜(^_^)

まるで、植物の葉っぱが詰まっているかのような生き生きとした緑色。

ちょっと色が薄くなっている部分が、線状になって存在しているので、

それが葉脈のようにも見えて、余計 葉っぱみたいですね。

そして、それを黒く太い筋で仕切っている。面白い。

そして、この筋も、ただの直線ではなくて、太くなったり細くなったりしていて、趣深いのです。

.

勿論、胸部以外にも魅力がたっぷりと詰まっています!

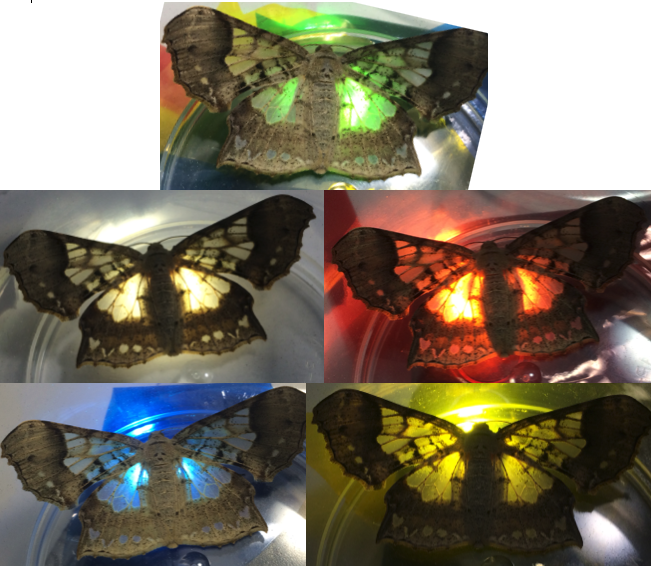

眼の色、いいですね。

上の写真では、青色と緑色が混ざり合って落ち着いた色になっています。

でも、それは、見る角度によって、鮮やかで若々しい水色に見えたりもします。

自然の美しさっ!!!

腹部は、オスだと水色、メスだと緑色の斑紋がありまして、これまたgorgeous。

.

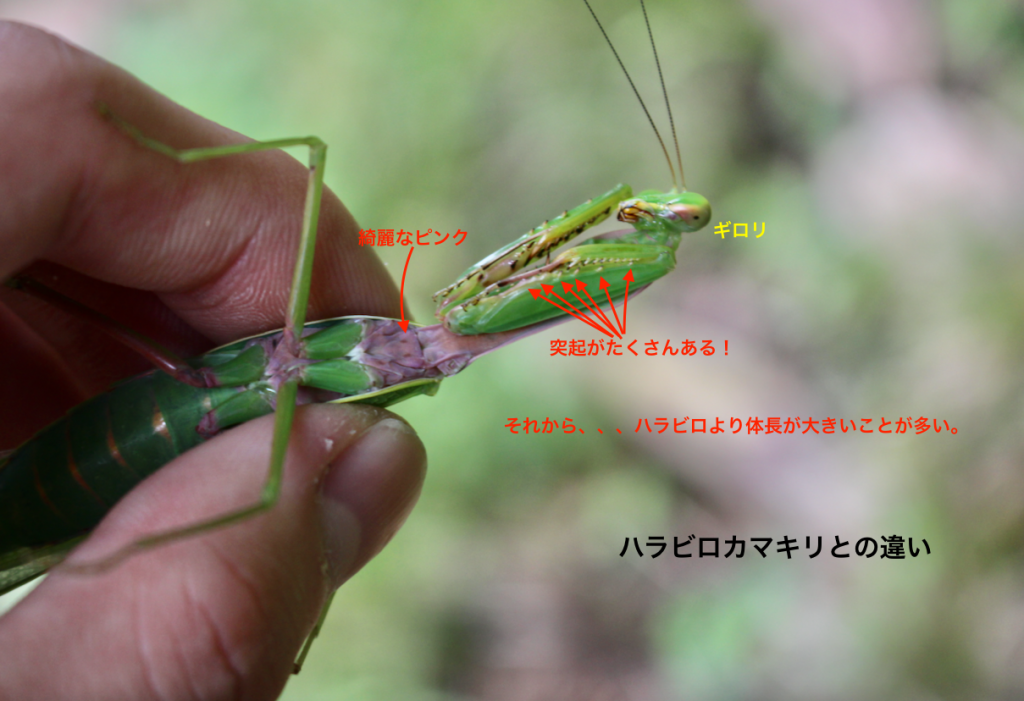

ギンヤンマの場合は、クロスジギンヤンマと比べて、

胸部の黒筋がかなり細く、脚が赤く、腹部斑紋も違うので、容易に区別できます。

また、ギンヤンマとクロスジギンヤンマの交雑種として「スジボソギンヤンマ」というのがいて、こちらは結構珍しいです。 僕は見たことないです。😅