網を持って、家を出る。

外に、足を一歩出した瞬間から、虫捕りは始まっている。

注意深く、あたりを見渡す。キョロキョロと。

何かいる。足元を何か飛んでいる。

普通の虫かなと思った。ガガンボとか??

でも、一応、網の中に入れて確認しよっと、。

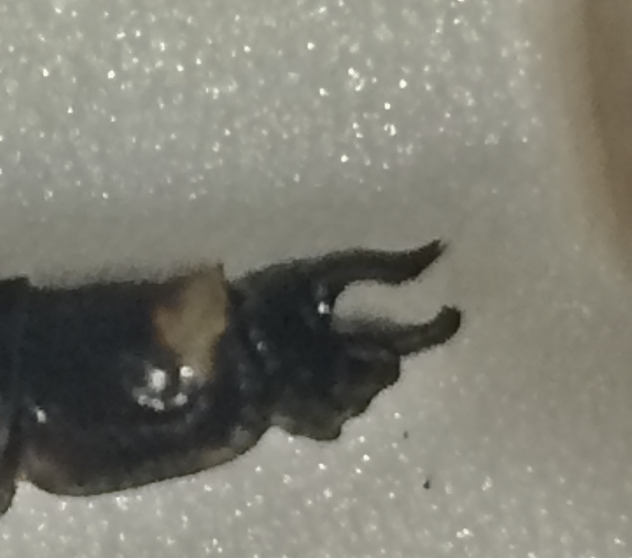

おい、って、こいつ、、ツノキノコバエじゃん。おおおおお!

しかも、見たことない属では?? おおおおお!

これは、幸先の良いスタート。。

スイバの花を掬ってみる。

オグルマケブカミバエだ、普通種だが、カッコいいので捕まえさせていただいたぞ。

ん、めちゃ小さいけど、見たことないハエが網の中にいる?? 体 真っ白。

アブラコバエさんだ! 初見だったので、嬉しい。

他には、アシナガバエ科やツヤホソバエ科の子も数匹採集。

歩く、歩く、歩いてく。ズンズンズンズン歩いてく。

去年ヤドリバエを結構捕まえてた 場所にたどり着いた。

今年は、まだ、Phryno brevicornisとSiphona paludosaの2種類しか、ヤドリバエ見てないんでね、見たいわけですよ。

とか心の中で呟きながら、スウィーピングしてたら、網の中に中型のハエが入ってるぞ。

って、おい、お前、、たきにーじゃねえかよぉぉ。

はい、今回の採集でtargetにしていたキノコバエとヤドリバエを、もう捕まえちゃった(笑)

追加を狙う。

おっ、真っ黒のノミバエがいるぞ。捕まえよう。網をかぶせる。

あれ、いない。隙間から逃げちゃったかな?

ん?でも、代わりにでかい蝿が、網の中でもがいてる。。

ハナゲバエぽいイエバエを捕まえたああ。

なにっ、今日、採集運 良すぎでは?!

昨日、標本箱割ってしまったから、その分 今日は 運が???

まっ、それはともかく、採集していくぞ。。

さて、次は、ここ。

めちゃくちゃハエとかハチとかいそうな場所だよね。

スウィーピングだああああ、、。

最初のうちは、あまり収穫がなかった。

でも、、

ん?

ん?

あっ○△◇△◇○△△○○◇?!

ちょっ、待って。。。。理解が追いつかん。。

なぜ、目の前に僕の憧れの虫がgえあsせbrkr???

はい、ホント、この日は、絶好調でした。。

終