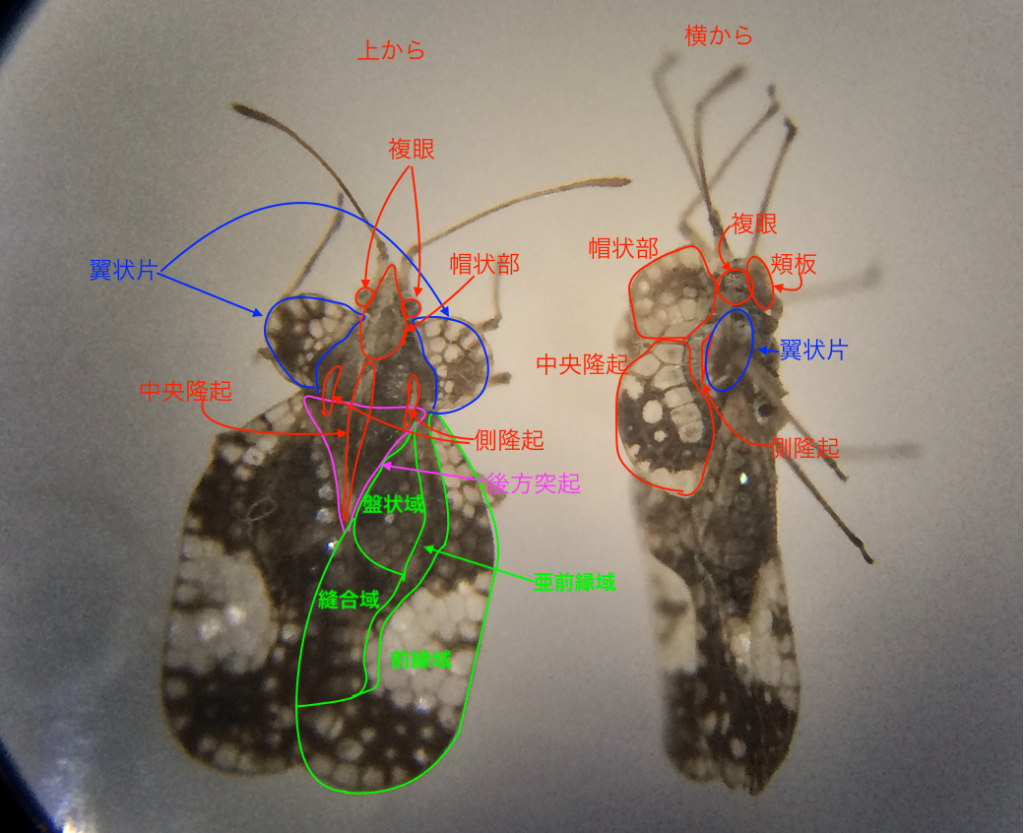

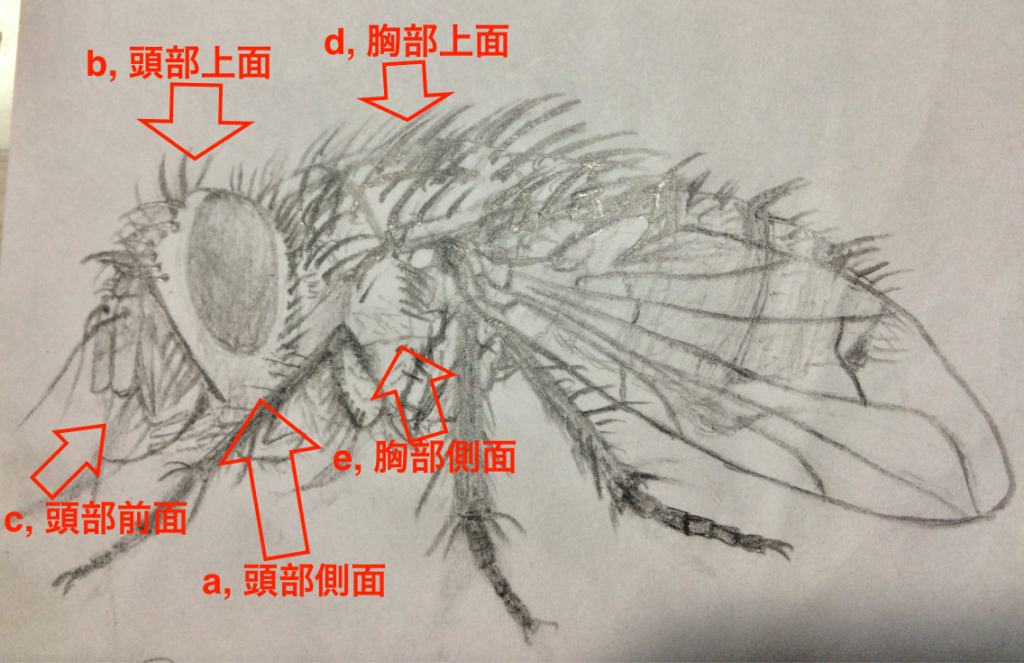

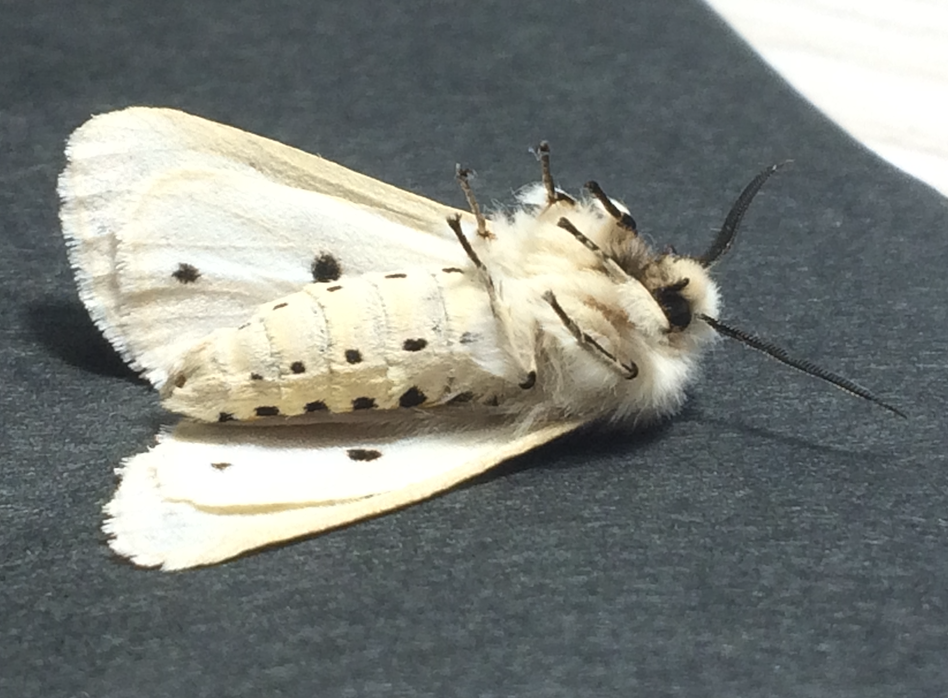

カ科オオカ亜科。Toxorhynchites (Toxorhynchites) towadensis。

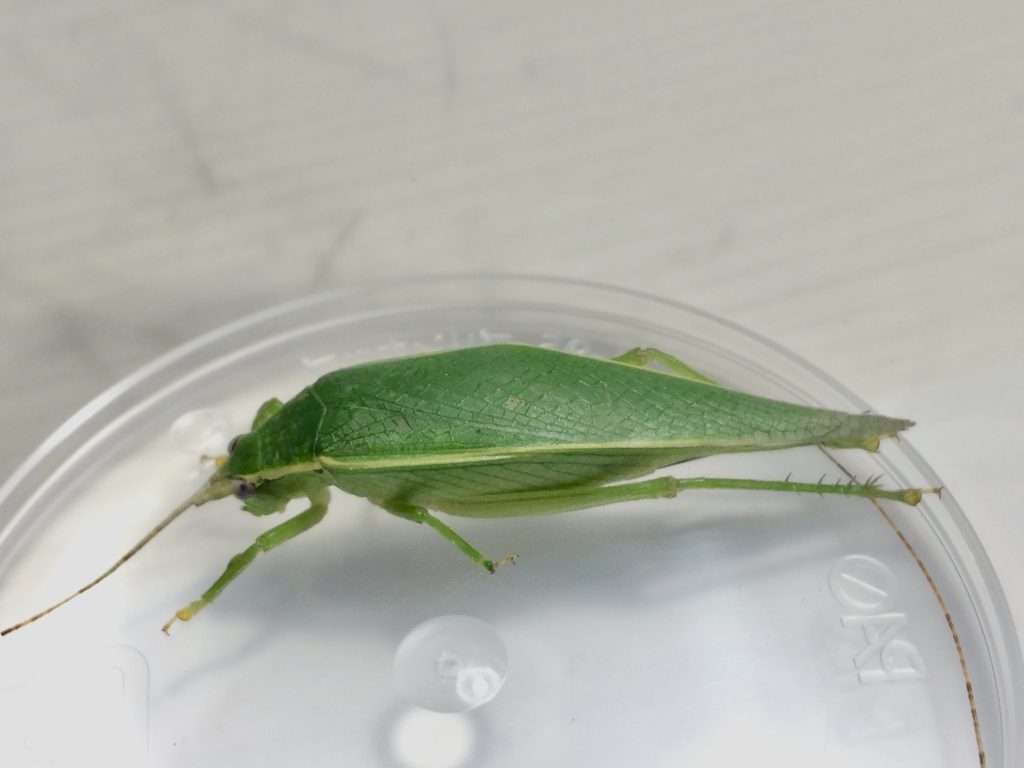

なんと体長10mm以上!

………………………………………………………………………………………………………….

1cmの蚊、、って聞いたら、怖がる人もいるかもしれません。

でも、大丈夫、、この蚊は動物の血を吸いません。

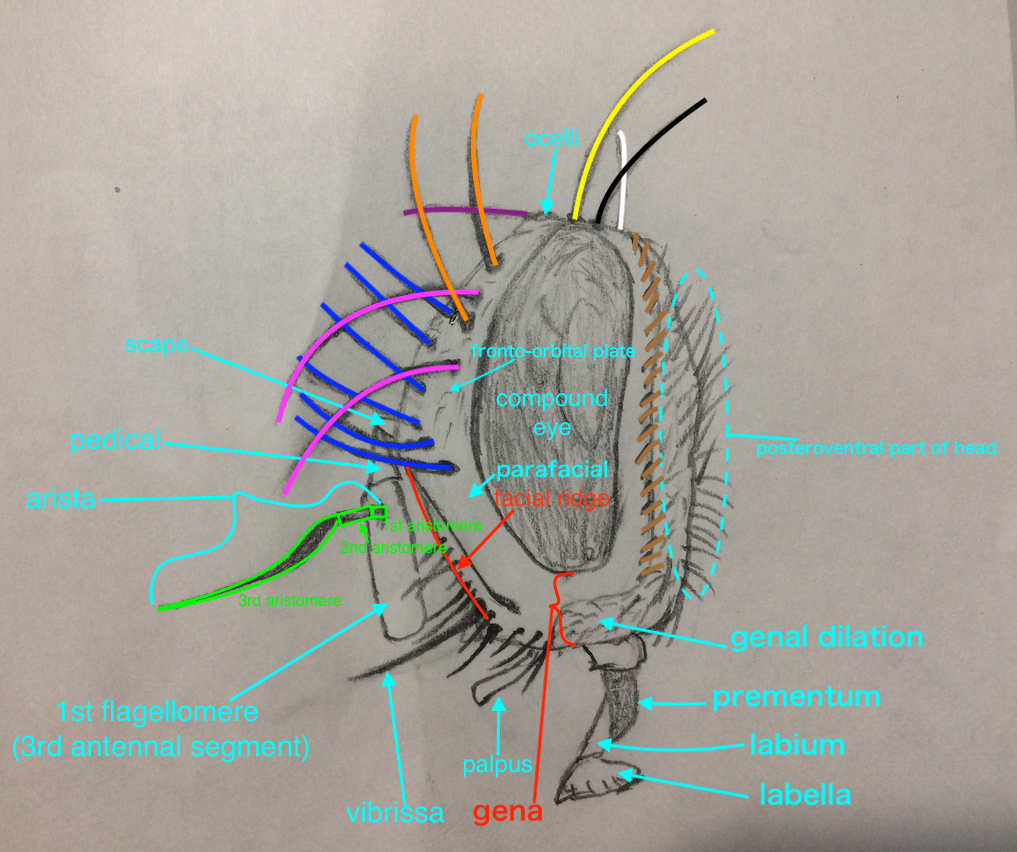

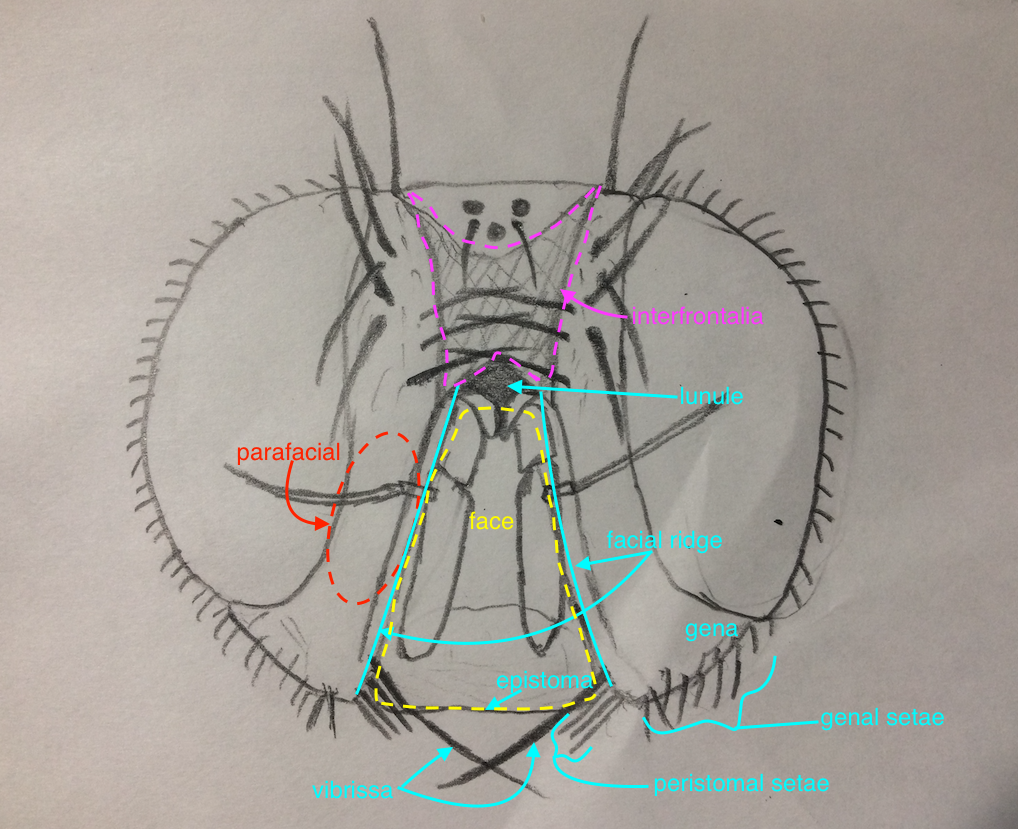

まあ、こんなに曲がった口吻では、吸おうとしても吸えないでしょうねぇ。

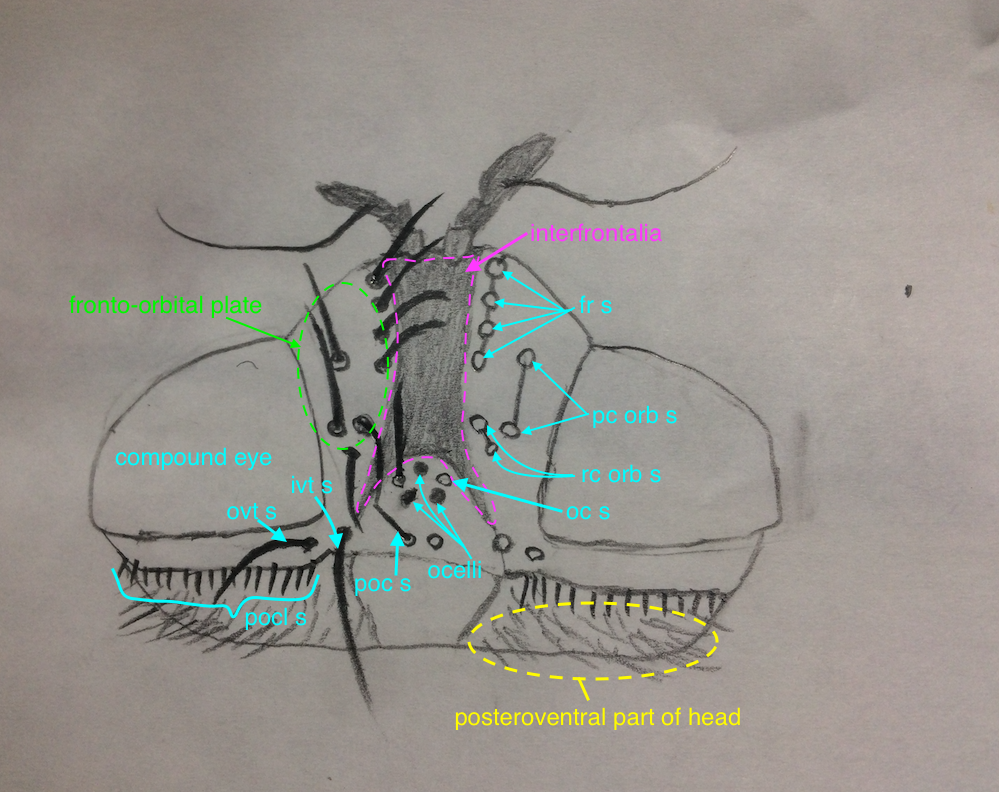

頭部と、胸部の縁が、緑色に輝いてますよね。これ、写真だとうまく写らないんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。

腹部も、青藍色で、写真ではわかりにくいですが、物凄く綺麗です。

.

さて、僕とトワダオオカの出会いには、長い物語がありました。紹介しますね。

あれは、2019年6月26日のことでした。

学校から帰るとき、歩いていたら、何者かが足元に飛んできました。蚊の飛び方をしていて、めちゃ大きくて、緑色に光っていて、足に白い部分がある。一気に、僕の心臓の鼓動が早くなりました。

『憧れの虫だったトワダオオカじゃないか、そ、そんな。。き、急に現れやがって。。全く。。どうしよう。虫網無いよ、、Ziplockならあるけど。。え、ええい、Ziplockで捕獲だっ! 飛び方がめちゃ遅いから、Ziplockで採集できる可能性大だっ!』

てなわけで、Ziplockで採集を試みました、、

ホントにゆったり飛んでたんで、Ziplockでも採集できるだろ、って思いました。

が、、

Ziplockだと、入れるところが狭いんですよね、、なかなかトワダオオカをZiplock内に入れることができず、、数秒後、見失ってしまいました。

ガーン ショックでしたよ、そりゃもうホントに。

僕の県では、絶滅危惧種ですから、珍しいんですよ。

それから数日、トワダオオカのこと考えてました。

ある日のこと、、「トワダオオカ」という名前を、アメリカ人が聞いたら、「toward oak」に聞こえるのかなぁ、なんて変な連想をしておりました。

towardは「〜に向かって」、oakとは「ナラの仲間の木」の意味です。

トワダオオカ→toward oak→ナラ(木)に向かって→奈良に向かって。。

奈良県に行ったら、トワダオオカ見れるかもなぁ〜、なんて変な連想をしてたわけですよ。。

その年の夏、奈良県に行く機会がありました。

奈良公園の近くで、ルリセンチを探しておりました。とても綺麗な個体がたくさんいて、とても楽しんでいました。その時、デカイ蚊が視界に入った。そう、トワダオオカです! なんと、驚くべきことに、本当に奈良県でトワダオオカを採集してしまった。。妙にびっくりしましたね。

まあ、奈良県では、トワダオオカは珍しいものではないそうですが。。 (終)