次は、このハチの同定です。黒と橙の細長くて綺麗なハチ。おそらく、コンボウアメバチ亜科だと思います٩( ᐛ )و。しかし、一応のために検索表で調べてみましょう。

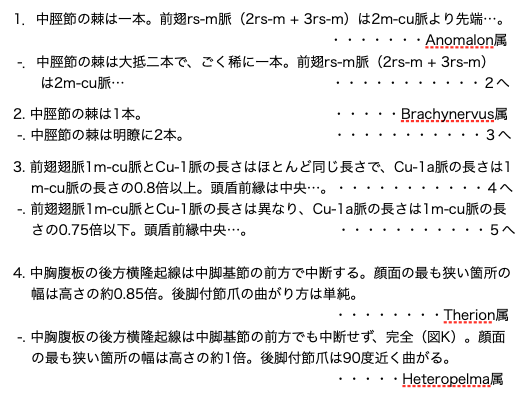

これもweb寄生蜂図鑑を参考にしました。

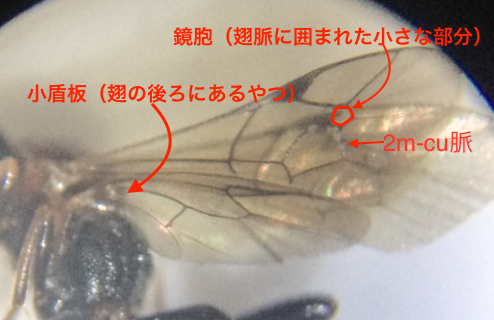

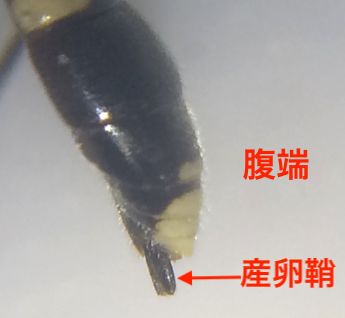

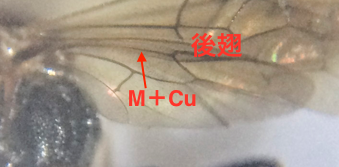

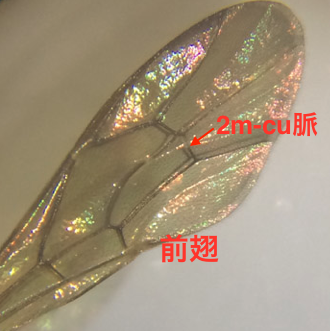

ちゃんと翅があるので、2へ行きます。前翅翅脈2m-cu脈はあるので、5へ。小盾板は突出せず、翅も曇らないので、6へ。体長10mm程度が✖️ですね。次、7。確かに、鏡胞はありませんが、産卵鞘は後体節から出ているので、次は8。

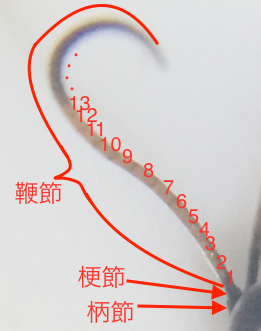

触角鞭節は明らかに13節以上なので、次、9へ。鏡胞はないので、10へ進みます。

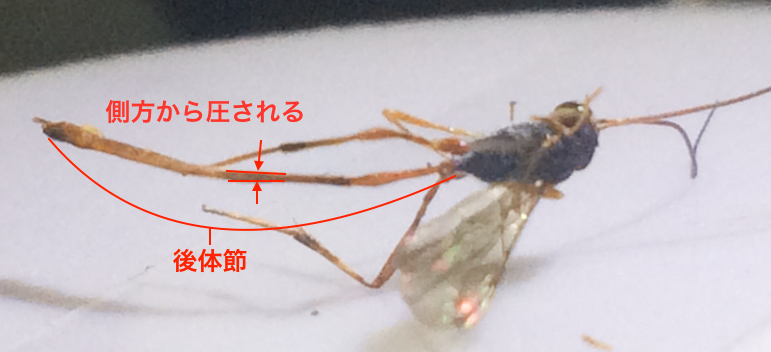

一番最初にはった、ハチの全体像の写真を見て分かるように、後体節基部方は柄を形成します。よって、11へと進みます。このハチの後体節は、側方から圧されており、後体節の幅が狭いアメバチ型ですので、12へ。

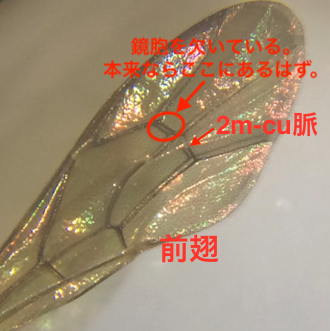

「前翅が鏡胞を欠いているから、13だ!」と一回 思ってしまいました。しかし、よく見ると、15ですね。

15 行きの方は、「前翅は鏡胞を有する」と書いてあるので、✖️だと思ってしまいましたが、その後の文をよくみると、「あるいは、欠く場合、2m-cu脈は本来鏡胞のあるあたりの位置で合流するか、より翅の先端方の位置で合流する。」と書いてありました。早速、確認すると…. 2m-cu脈は本来鏡胞のあるあたりの位置で合流しています! ということは、15に進みます。

次は15。後体節は背面から殆ど平らなので、コンボウアメバチ亜科だと分かります。

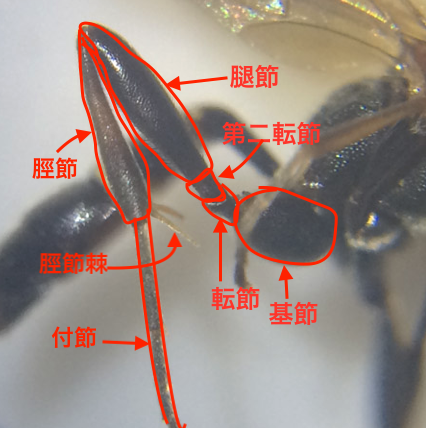

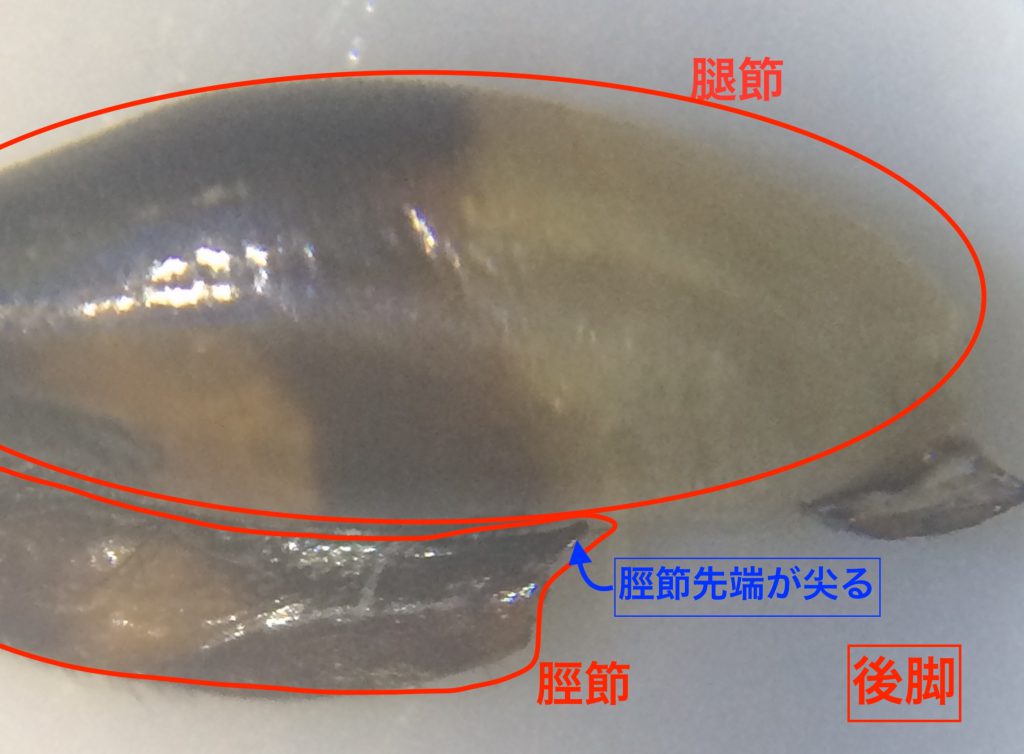

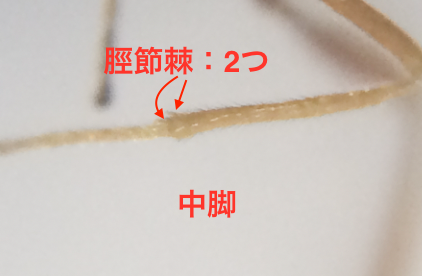

中脚の脛節棘は2つなので、1→2→3へと進みます。

ここから続きは、後で書きます!